Настоящая Территория, о которой писал Олег Куваев в своем одноименном романе — это здесь. Она без ширмы пафосного налета цивилизации, открытая, суровая, проверяющая тебя на прочность каждый день и каждый час, захватывающая твое сердце раз и навсегда, заставляя тебя думать о ней и ждать возвращения сюда снова и снова…

Где-то в глубине Чукотки, на границе Якутии, Камчатки и Колымы затерялся труднодоступный и дикий край, сотни лет населяемый малыми коренными северными народами — эвенами, чукчами, коряками, юкагирами и эскимосами.

Места настолько же труднодоступные и жёсткие для жизни, насколько и красивые и захватывающие дух.

Край суровых морозов большую часть года, и выгрызающей все живое — мошки и комаров, в короткое северное лето.

Здесь есть и протяженные труднопроходимые горные хребты с вершинами до 2000 метров, и богатые растительностью горные долины, и бурные холодные северные реки зажатые между прижимами горных хребтов.

Именно здесь сотни лет эвены и чукчи, занимались оленеводством, выращивая свои многочисленные стада домашнего оленя, перегоняя его от зимних пастбищ на летние и обратно.

Но в этот раз я хочу рассказать вам об одной удивительной встрече с чукчами — оленеводами, большой семьей от некогда большой бригады крупнейшего оленеводческого колхоза Чукотки, с последовавшей за этой встречей беседой, о жизни и о быте коренного населения.

Оказались мы в этих краях почти случайно, решив возвращаться с Чукотки на материк не через уже знакомый нам зимник "Арктика", а через Омолон, что расположилось на границе Чукотки, Якутии, Камчатки и Колымы, ну а дальше по "дикому" 450 — километровому зимнику на Магадан.

Преодолев по зимнику труднопроходимые горные Анюйские и Олойские хребты Чукотки, через безлюдные горные долины, перевалы, многочисленные болота, мы добрались до покинутого села Уляшка.

В советское время здесь была метеостанция и перевал-база одного из отделений оленеводческого колхоза "Омолон". А до начала прошлого века здесь была стоянка эвенов- оленеводов на реке Олой.

А вообще, река Олой — важная река в жизни коренного населения этого района. Вдоль нее располагаются многочисленные летние пастбища оленей, а на одном из её притоков, выше по — течению располагалось стойбище чукотских оленеводов — Кайэттын.

В Уляшке, в бывшем домике метеостанции неожиданно встретили уже немолодую семью чукч и одинокого старика, вернувшихся сюда за сотню километров из Омолона к родной реке.

И вот уже за чашкой чая пролетело несколько часов в беседах об истории этих мест, о былой славе крупнейшего чукотского оленеводческого колхоза "Омолон", который вел свою деятельность в этих краях, о быте и жизни современных чукч и эвенов.

История колхоза проста и сложна одновременно. С приходом советской власти, большевики убедили старейшин общины вступить в коллективные хозяйства и на стойбищах эвенов и чукч были образованы коллективные оленеводческие хозяйства. К середине 1950-х годов они были объединены в один большой колхоз "Омолон" с базой в Омолоне, перевал-базами в долине Олой на местах многолетних стойбищ.

В пиковые годы, поголовье оленей составляло более 35 000 голов, а колхоз состоял из 15 бригад. Это был крупнейший колхоз на Чукотке, о нем писали в газетах, его награждали медалями медалями ВДНХ. Но все уже осталось в прошлом, далеком и советском.

Сейчас у общины оленеводов едва ли наберется несколько тысяч оленей, остальные были забиты на мясо еще в 90-е годы, а часть домашнего оленя была уведена оленем -"дикарем", который восстановил свою популяцию в 90-е годы. Это настоящий враг оленеводов, которого они нещадно истребляют. Если стадо уходит за дикарем — оно больше не возвращается. Дикарь наносит даже больший ущерб, чем волк.

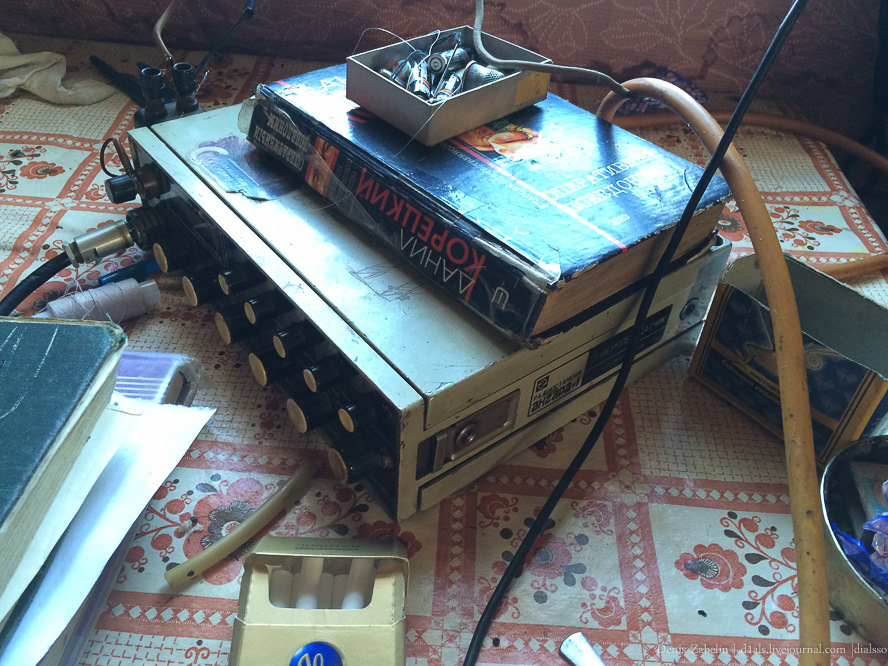

Круглый год община кочует со стадом между зимними и летними пастбищами, на сотни километров между стоянками. Летом выше в горы, зимой спускаются в лесотундру. Вся связь у них по — старым советскими КВ — радиостанциям с питанием от "динамо — машины", как и десятки лет назад.

Но есть и некоторые атрибуты цивилизации — спутниковая тарелка и маленький телевизор с советским генератором, возраст которого лет 30-40.

Но вот в положенное время, через помех и шумы, выходит на связь община оленеводов, они собираются добраться до Уляшки через 1-2 дня. Это отличная новость — стойбище прямо на нашем пути и мы можем успеть застать общину оленеводов, из бывшей бригады колхоза на стоянке в полсотне километров от Уляшки. Нам очень повезло, как раз с февраля начинается перегон поголовья на летние пастбища.

Община кочует медленно, с большим количеством многодневных остановок. Одновременно с этим заготавливают мясо, выделывают шкуры для одежды и обустройства яранг и палаток, восстанавливают поломанные нарты и кибитки.

Для жизни в бригаде — общине используют не привычные большие яранги, а старые брезентовые армейские палатки.

В общине обычно несколько палаток — яранг, в каждой из них живут от одной до нескольких семей.

Но уклад жизни внутри палаток, мало чем отличается от обычного устройства яранги — о котором доводилось читать и слышать раньше.

Полог из шкур оленей, очаг — буржуйка, стол, место для складирования вещей. Дети еще одеты в национальные одежды из олених шкур, а вот взрослые уже приобщились к изделиям легкой промышленности.

Сейчас бригада кочует вместе с женщинами и детьми. Дети играют на оленьих шкурах постеленных на земле, а вокруг стола сидят взрослые.

Хотя в советское время, в бытность колхоза, дети жили в интернате и родителей не видели по — полгода, пока те были на удаленных стойбищах.

Для перемещения по тундре по санному пути, как и сотни лет назад, используются олени, запряженные в разнообразные нарты.

Нарты бывают разных типов: для перевозки людей, грузов, детей, посуды и прочего.

Но в отличие от ненцев и долган, проживающих в тундре, здесь перемещаться гораздо труднее. Высокие и непреступные горные хребты, лесотундра и большое количество горных рек требуют особого отношения и подхода к изготовлению оленьих нарт. Да и выходят из строя они гораздо чаще. Поэтому во — время продолжительных стоянок, всегда найдется чем заняться.

Для перевозки детей в таких суровых условиях у чукчи есть специальные нарты — кибитки, теплые и удобные для долгих переходов между стоянками.

Олени — для общины это все. Одним словом — вся жизнь.

Транспорт. Упаковка. Пища. Тепло. Одежда. Товар.

Все связано с ними, и вся жизнь проходит в тесном контакте с природой.

На время стоянки, стадо пасется в некотором отдалении от стойбища. Приходится немного поискать разбредшихся оленей. У пастухов главная забота, не допускать появления оленя — дикаря близ стада. А дикаря развелось очень много и он уже не пуглив, вынослив и способен без труда увести за собой домашнее стадо.

Но есть один безотказный способ привлечь оленя к чужаку — покормить его солью. Действует безотказно и олени буквально выстраиваются в очередь, звеня своими колокольчиками, словно буренки на Северном Кавказе.

Но в современном мире, даже малым коренным народам нужны деньги. Покупать топливо, продукты, технику и много чего еще. Поэтому экономика тут простая, ежегодный забой оленины и оптовая её продажа. Сезон забоя оленины — поздняя осень и зима. Это лучшее время для забоя, так как мясо не портится и его можно массово сдать многочисленным артелям за хорошие деньги. Раньше во — времена колхозов, была плановая экономика и сбыт был централизованным — теперь сложнее. Вот и ждут оленеводы открытия зимников, когда поедут коммерсанты покупать товар…

Но община собирается — завтра снова в путь, очередной день их обычной жизни, которой жили их предки сотни лет назад, и которой они живут уже в XXI веке.

Комментарии 14

Они используют оленей как транспорт и при этом забивают их на мясо. Как это сочетается? Типа сначала запрячь, а потом сожрать?

Хорошо написано, легко читается, а главное интересно.

Прочитал все на одном дыхании! Супер! Побольше бы таких рассказов!

спасибо)

Интересно все описано и фото классные.

Единственное хотел поправить Денис, генератор бензиновый.

У нас в армии их называли "АБ-ка" — агрегат генератор бензиновый)

Еще узнал радиостанцию Ангара-1, тоже пришлось ими поработать в тундре)

о как, бензиновый. Спасибо за уточнение. С бензином там сильно все сложнее…

Да, не за что)

Раньше возможно, сейчас вроде нормально с доставкой.

Дизтопливо там в основом Арктика, жаль тут у нас нет такой.

Очень классно сказано — " кто там хоть однажды побывал, захочется еще вернуться")

Арктики тоже уже нет. Все евро-4 сейчас, а она с t фильтрации -42c. Одним словом, жесть дизельная. Хотя на АЗС начиная с Саасыра и продают "какбы" Арктику, но похоже, что это зимняя с керосином.

Хорошая статья, почитал в удовольствие, спасибо!

спасибо за обратную связь)

Самое главное не наливать этим людям, к сожалению.

Это да. Удалось понаблюдать, что с ними делает водка :(

Хоть и живу на Чукотке, но с интересом читаю ваши посты. Узнал даже много нового

спасибо. даже удивлен таким поворотом)