О причинах провала внедрения автоматических коробок передач на "Волге" за последние 15-20 лет не написал, наверное, только ленивый. К сожалению, количество публикаций всё никак не переходит в качество — во всяком случае, ни одна из называемых в популярных материалах причин не является основной, а само изложение часто тенденциозно и крайне мифологизировано.

А главное — в них рассматривается очень ограниченный отрезок времени, касающийся только процесса разработки ГАЗовского "автомата", его постановки в производство и самого первого опыта эксплуатации, и не делается попыток заглянуть за пределы этого отрезка, что на самом деле очень сильно меняет выводы, потому что история автоматических коробок передач в СССР отнюдь не закончилась на моменте, когда ГАЗ-21 с "автоматом" убрали из производственной программы завода.

Давайте, всё же, попытаемся во всём этом разобраться.

В этот раз я изменю привычному порядку рассмотрения подобных тем: мы не будем попунктно перемывать косточки конкретным мифам и легендам, вместо чего в статье просто будет изложен ход событий так, как его понимаю я, с необходимыми комментариями и лирическими отступлениями. А уже по итогам этого будут сделаны выводы. И да, текста будет реально много, и почти без картинок.

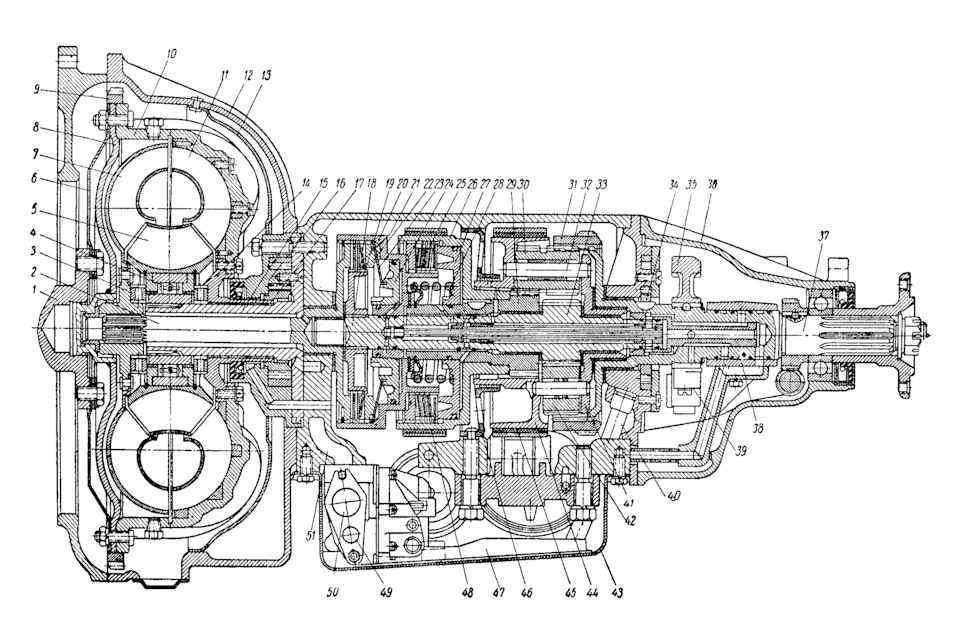

Сразу уточню — в этом материале я даже близко не буду подходить к вопросу о том, является ли ГАЗовский "автомат" копией американской АКПП Ford-o-Matic, или нет. Я попросту не настолько глубоко знаком с данными коробками, чтобы делать выводы об идентичности их внутреннего устройства (ближайшее, что мне приходилось разбирать лично — это коробка от «Чайки» ГАЗ-14, которая всё же имеет значительные отличия от более ранних версий), а сравнение по схемам и чертежам из руководств — дело неблагодарное.

Насколько я могу об этом судить — принцип работы планетарной части, компоновка и конструктивное исполнение большинства узлов (планетарные механизмы, передний и задний ленточные тормоза с приводящими их в действие гидроцилиндрами, переднее и заднее многодисковые сцепления с их кольцевыми поршнями, регулятор давления, центробежный регулятор, и т.п.) крайне схожи, а отличия носят скорее технологический характер (например, картер не чугунный, а алюминиевый, валы и шестерни из принятой в нашем автомобилестроении стали 40Х, и т.д.).

В любом случае, о бездумном копировании американской коробки «один в один» речи не шло — на ГАЗе не только великолепно изучили во всех деталях принцип её работы и сумели адаптировать характеристики всех её частей под совершенно иной двигатель, с заметно более низкими крутящим моментом и мощностью, но и в дальнейшем смогли проектировать на её базе новые коробки, в том числе — и имеющие значительные отличия по алгоритму работы (впрочем, явно не обошлось и без изучения заокеанского продолжения серии Ford-o-Matic — трансмиссии Ford FMX, но её копией коробку ГАЗ-14 можно назвать ещё в меньше степени, чем 21вую коробку — копией «Фордоматика»).

Нужно ли было вместо этого разрабатывать другую, «полностью свою» коробку — вопрос во многом философский. Ответ на него звучит скорее всего как-то так: сделать это было можно, но особого смысла не имело, а с учётом известного нам итогового «выхлопа» всей этой затеи — и вовсе явно не стоило. Вероятность того, что ГАЗу или НАМИ удалось бы с первого раза создать более удачную конструкцию, чем «отполированная» и к тому времени уже обкатанная на сотнях тысяч экземпляров серийных автомобилей фордовская коробка, или хотя бы сравнимую с ней — были, скажем так, крайне невысоки, а главное — большим вопросом остаются сроки, в которые это удалось бы сделать.

Кстати, наверное для многих это будет наверное сюрпризом, но работать над "автоматами" для легковых автомобилей в СССР в той или иной степени начали ещё до войны. Так что не нужно говорить, что в СССР спали-спали, а потом вдруг решили скопировать американскую коробку. К этому решению пришли по результатам длительных собственных экспериментов — впрочем, судя по результату, не особо удачных )

Стоит отметить, что к такому же выводу об отсутствии целесообразности начинать работу над полностью оригинальной автоматической коробкой передач пришли в те годы очень многие фирмы. Абсолютное большинство производителей автомобилей либо напрямую ставило на свои автомобили «автоматы» чужого производства, либо приобретало на стороне лицензию на уже отработанную конструкцию, либо шли по аналогичному ГАЗу (и, кстати говоря, с инженерной точки зрения куда более сложному, чем закупка готового технологического пакета) пути.

Впрочем, возвращаемся к основной теме статьи.

Зачем был нужен автомат ?

Как известно, автоматическая трансмиссия на советских автомобилях не прижилась. В последнее время чуть ли не официальной версией стало то, что ГАЗовский «автомат» сгубила «тупая советская бюрократия» — а сам завод, мол, был обеими руками за и делал всё, что мог. На самом деле при ближайшем рассмотрении ситуация выглядит куда сложнее.

Для начала следует отметить, что по воспоминания ветеранов ГАЗа главным сторонником «автоматизации» было как раз таки отраслевое автомобилестроительное министерство — организация, вроде как олицетворяющая ту самую «бюрократию».

Аргументация сторонников «автомата» была при этом весьма любопытна: по какой-то причине его считали как бы волшебным «чёрным ящиком» — не требующим никакого значительного обслуживания и ремонта в течение всего срока службы автомобиля агрегатом, полностью «защищённым от дурака» и по надёжности значительно превосходящим обычную механическую коробку передач (что не было корректно даже по отношению к американским АКПП тех лет, которые требовали весьма частых регулировок и периодической переборки в процессе эксплуатации).

Надо отметить, что довольно примитивные сцепления и механические коробки передач тех лет требовали деликатного обращения и в руках неумелого водителя нередко выходили из строя: недостаточно точно согласовал включение передачи с отпусканием сцепления, не сделал двойного выжима при включении не имеющей синхронизатора первой передачи, неправильно угадал соотношение скорости и оборотов и дал слишком большую нагрузку на синхронизаторы при переключении, при езде постоянно держал ногу на педали сцепления — и вот через несколько десятков тысяч километров сцепление или коробка уже просятся в ремонт. От перегрева при неумелом трогании на подъёмах и на мягких грунтах коробило корзины и ведомые диски сцепления, «подгорали» и разваливались фрикционные накладки, не выдерживали длительной работы в выжатом положении рассчитанные только на кратковременную нагрузку выжимные подшипники, и т.д. и т.п.

Особенные проблемы доставляли несинхронизированные низшие передачи, вынуждавшие сохранять в арсенале приёмов водителя легкового автомобиля двойной выжим сцепления и «перегазовку» при переключении передач — в противном случае, если постоянно ездить «с хрустом», от их шестерён быстро оставался обгрызенный «пенёк». В общем — деликатная техника, требующая серьёзного навыка для постоянного вождения.

Собственно, во многом именно по этой причине «автоматы» так быстро получили в США достаточно широкое распространение: их появление позволило в те годы сесть за руль целым категориям людей, которые ранее и не помышляли о самостоятельном управлении автомобилем, поскольку в случае «механики» это больше напоминало работу, чем отдых. А американский покупатель уже в те годы был готов хорошо платить за собственный комфорт.

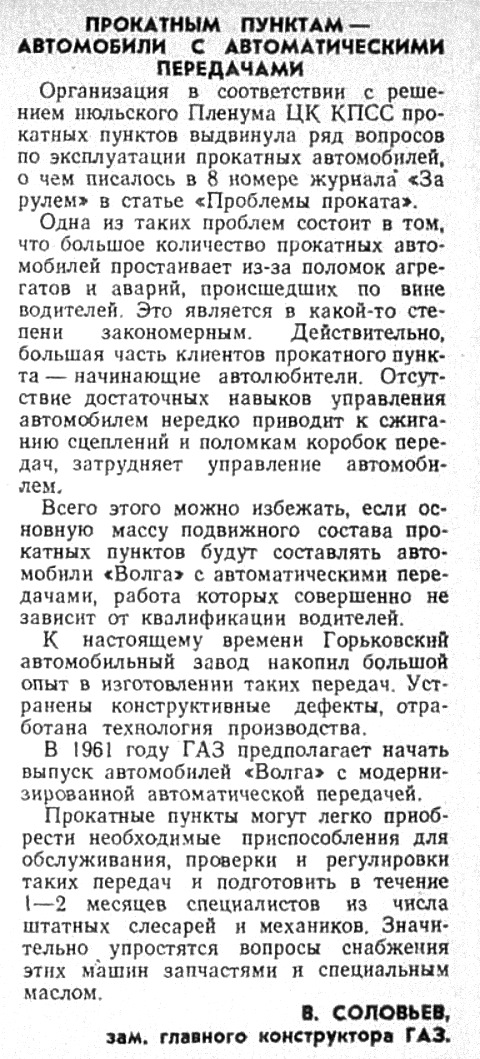

Именно постоянный выход из строя деталей сцепления и трансмиссии и связанные с ним простои машин были одной из причин провала службы проката автомобилей (своего рода хрущёвского варианта "каршеринга"), активно внедрявшейся в СССР в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, но так нормально и не заработавшей и со временем всеми забытой. Причём одним из способов решения проблем данной отрасли виделось как раз внедрение «автоматов» — централизованное обслуживание машин в хорошо снабжёнными специалистами, оборудованием и смазочными материалами автопарках позволяло надеяться на их успешную эксплуатацию.

В связи с этими воззрениями на «автомат», перспективы его внедрения связывали не только с резким улучшением условий работы водителей, но и со значительным увеличением межсервисного пробега автомобилей, уменьшением простоя транспорта по причине ремонта.

Были убеждённые «автоматчики» и в конструкторском коллективе самого завода, например зам. главного конструктора В. Соловьёв, в своей статье отстаивавший именно представленную выше точку зрения:

Однако многие заводские специалисты, имевшие возможность на практике ознакомиться с автоматическими трансмиссиями иностранного производства, с самого начала относились к этой идее весьма и весьма скептически.

Освоение в производстве, проблемы в эксплуатации

Так или иначе, но процесс разработки "автомата" и освоении его в производстве — благо, малосерийном — прошёл вполне безоблачно. Если какие-то проблемы при этом и возникали — они решались в рабочем порядке. С какого-то момента в 1958 году серийные "автоматы" стали идти на комплектацию отдельных серийных автомобилей.

Подчёркиваю особо. Изготовлением "автоматов" занимался сам завод. Делалось это на отдельном опытном производственном участке, в очень небольших количествах, по сути в виде эксперимента: "взлетит — не взлетит". Запомните — это потом будет очень важно для понимания некоторых вещей.

Так как техника была новая и непривычная, на тот момент заводом была достигнута договорённость с Госпланом и торговыми организациями: автомобили с АКПП должны были поставляться только в Москву, Ленинград и республиканские центры, где было бы возможно осуществить их снабжение маслами, запчастями и квалифицированным сервисом. Предосторожность далеко не лишняя.

Однако, как сообщает Борис Дехтяр — один из разработчиков машины, главный конструктор завода Н. И. Борисов тогда во всеуслышание заявил по союзному телевидению, что АКПП является абсолютно надёжным агрегатом, вообще не требующим обслуживания или ремонта на протяжении значительной части срока службы автомобиля — что на практике было, мягко говоря, далеко от реальности. Эти слова были восприняты буквально, и вскоре после этого начались поставки машин по всему Союзу — в Сибирь, на Урал, Крайний Север, Дальний Восток. Естественно, при этом возникали проблемы, про них вы можете прочитать в других статьях. Там стандартный, в общем-то, для нашего автопрома набор — качество резинотехнических изделий, уровень обслуживающего персонала и тому подобное. Но они опять же решались в рабочем порядке, причём путём ремонта на местах.

Нужно заметить, что «автомату» тех лет, имевшему «тупую» чисто-гидравлическую управляющую систему, без контролирующей работу механической части электроники, для выхода из строя вполне хватало уже неправильной регулировки привода акселератора, что вызывало некорректную работу силового регулятора коробки и в итоге — «затянутые» переключения передач, быстро приканчивающие фрикционы. То же самое касается и регулировки ленточных тормозов. Любые операции по ремонту, кроме самых элементарных, требовали специального оборудования. Его, естественно, на местах не было. И желания осваивать новую технику, видимо, тоже не особо.

Я ещё напомню, что в те годы проблема с автосервисом в стране была всеобщей, и касалась не только "автоматов". До появления "фирменных" СТО ВАЗ и "Москвич" в семидесятые годы, были с одной стороны мастерские автопарков, в которых делались в основном ведомственные машины — а с другой автовладельцы-частники, сами починявшие свои автомобили в гаражах, и такие же гаражные частные мастерские, причём полуподпольные. То есть, для автолюбителя проблема была не конкретно с тем, где бы ему отремонтировать "автомат" — проблема была в целом где бы ему отремонтировать машину, кроме как своими руками.

Кроме того, об этом не очень часто пишут в наше время, но динамические качества автомобиля с относительно маломощным четырёхцилиндровым мотором и АКПП оказались невысоки даже по тем временам, что также вызывало нарекания. Именно такая причина неудачи «автоматической» «Волги» указана, в частности, в вышедшей в 1977 году книге Д. П. Великанова и др. «Автомобильные транспортные средства». И она, видимо, ближе к истине, чем 90% напечатанного в наше время. Так что проблема автомата упиралась ещё в другую проблему — двигателя. А, как известно, своего V6 "Волга" тоже так и не дождалась.

Но. Все проблемы с надёжностью решили. Резинки доработали, весь набор оборудования и документации для ремонта разработали. К 1959 году на руках у завода было производство полностью работоспособной автоматической коробки, пусть и в очень небольших количествах. И понимание того, куда их поставлять можно, а куда не стоит.

И ещё одно замечательное событие произошло в 1959 году, о котором все почему-то забывают.

Кто съел все "автоматы" ?

В январе 1959 года завод начал сдавать "Чайки". Именно сдавать, потому что изготовление запчастей и сборку начали ещё с осени 1958 года. Машина малосерийная, делалась для Очень Важных Людей, поэтому с ней вообще всё было не быстро. Если это не миф и автора мемуара не поразил ко времени его написания старческий маразм — к каждому автомобилю прилагался формуляр с именами сборщиков каждого агрегата, для персональной ответственности.

Но их и делали… 71 штука в 1959 году, 155 — в 1960, и по 300 в 1961 и 1962. Потом к середине десятилетия выпуск более-менее стабилизировался на цифре 150 машин в год. "Волг" делали к тому времени 200 штук в день. Это просто для масштаба. Тоже запомните — тоже понадобиться, когда будем делать выводы.

Эта модель также оснащалась автоматической коробкой передач, причём на этот раз уже безальтернативно — выпускать 100% автомобилей с "автоматическими гидромеханическими передачами" от завода потребовали теперь в приказном порядке. Чтобы не выкрутились. Так как поставлялись «Чайки» только в крупные и хорошо оснащённые гаражи советских, государственных и партийных учреждений, а также с учётом опыта, полученного благодаря эксплуатации «автоматических» «Волг», существенных проблем с их обслуживанием на этот раз не возникало. А которые возникали — оперативно решались благодаря рангу организаций, осуществлявших эксплуатацию этих машин.

Что произошло при этом с тем малосерийным производством "автоматов", которое до этого момента работало на снабжение ими единичных экземпляров ГАЗ-21 ? Всё правильно: оно было переориентировано на выпуск аналогичного агрегата, но уже для "Чайки". Собственно, масштабы производства "автоматов" как раз такими и были — порядка сотен в год.

То есть, получается, что "автоматы" пожрала "Чайка".

А что мы слышим сегодня ? ГАЗ обосрался, автомат не получился, не смогли даже скопировать ! Ну как же не получился, когда вот он — выпускается, идёт на комплектацию серийных автомобилей, в количествах не меньших, а скорее всего — и намного больших, чем было запланировано для "Волги".

Впоследствии, уже сильно позже, добавилась также "Волга" ГАЗ-23, тоже безальтернативно "автоматизированная" (в производственной программе была версия 23А с "механикой", но по воспоминаниям заводчан её построили только для того, чтобы показать начальству, что оно какую-то фигню придумало, и свернуть эту бедную механическую коробку от 21-вой, ни разу не рассчитанную на 5,5 литров и 400+ Нм, в бараний рог на испытаниях).

Но ! И это не было концом. Точнее говоря, не должно было быть. Заводу было предложено выпускать "Волги" с "автоматами" по индивидуальным заказам, как это практиковалось с автомобилями с "люксовой" отделкой. В производственной программе завода машина числилась ещё в начале шестидесятых. То есть, теоретически, те самые Очень Важные Люди при наличии желания могли заказать сборку "Волги" на автомате в особом порядке. Техническая возможность для этого была. Кем надо было для этого быть и как вообще это делалось — не знаю. Проверял ли эту возможность кто-либо на практике — неизвестно. Статистики выпуска машин с "автоматами" вообще насколько мне известно нет. Их делали не одной партией с номерами кузова "от и до", а распихивали по разным партиям обычных машин. До сих пор не могут определиться даже сколько их сделали всего. Даже не буду называть цифры, которые приводят. Скорее всего, они все высосаны из пальца.

Но (опять "но" !). В 1958 году на заводе меняется главный конструктор — на этот пост приходит Александр Просвирнин. Он противник "автомата", и вообще всего, что мешает нормальному в его понимании процессу выпуска стандартных автомобилей. Именно при нём начинается оптимизация конструкции "Волги". Из неё вырезают всё "лишнее". Убирают центральную смазку шасси. Снимают с производства без продолжения вездеход М-72, который заводу был костью поперёк горла — под него нужно было держать отдельную производственную линию кузовов, где занимались как бы сейчас сказали тюнингом — из кузова "Победы" делали усиленный кузов внедорожника, и отдельный сборочный участок с кондукторным конвейером, специально адаптированным под его набор агрегатов. М-73 спихивают на МЗМА, там из него сделают "Москвич-410".

Спорные решения. Но были и бесспорно полезные и нужные. С основного кузовного производства изжили пайку припоем — вместо неё стали наносить пластмассу газопламенным напылением, или вообще оставлять голые швы где можно без ущерба для внешнего вида. Перешли на более технологичную цельноштампованную боковину. Автомобили стали прямо на заводе антикорить, покрывать днище мастикой. Качество сборки автомобилей при Просвирнине было наверное на самом высоком уровне за всю советскую историю завода. Со временем навели порядок с экспортными вариантами, которые стали отличаться от базовых машин только мелочами комплектации, но это уже сильно позже. Освоили ГАЗ-24 без сучка, без задоринки, не останавливая конвейер — при том, что это был не переход от "Победы" к построенной на по сути той же платформе ГАЗ-21, 24-рка была уже сильно другая машина. В общем — человек не зря сидел на своём месте с 1958 по 1987 год.

То есть, получается, что "автомат" сожрал Просвирнин. И "Чайка".

ГАЗ — это всегда был в первую очередь завод по выпуску грузовиков и военной техники. Во вторую очередь — стандартного автомобиля среднего класса для такси и автопарков. И только очень, очень маленькая часть его продукции приходилась на потребительские товары. Чем меньше вариантов комплектации — тем для завода лучше. Предыдущее техническое руководство завода во главе с "автоматчиком" Борисовым считало возможным делать помимо основной программы несколько сотен машин с "автоматом" в год. Пришедшее в конце пятидесятых — уже нет.

А вот теперь — главный жупел всех пишущих про ГАЗ и "автомат". Масло !

А масла-то нет… или есть ?

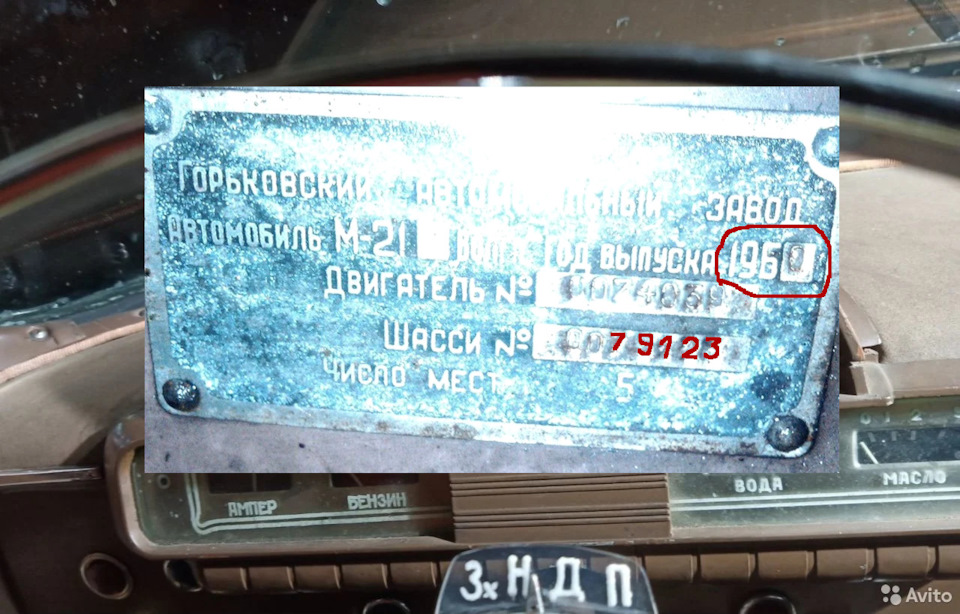

Вообще, какое масло предполагалось использовать в "автомате" "Волги" ? Это не секретная информация — есть в Руководстве по эксплуатации. Причём почему-то не в более раннем от 1959 года, а в том, которое 1962 года издания и подготовлено в 1960 — начале 1961 года.

То есть, "автомат" для "Волги" тогда ещё был жив и ножками подёргивал, на нём не поставили крест окончательно (последние известные мне ГАЗ-21 с "автоматом" выпущены в 1960 году).

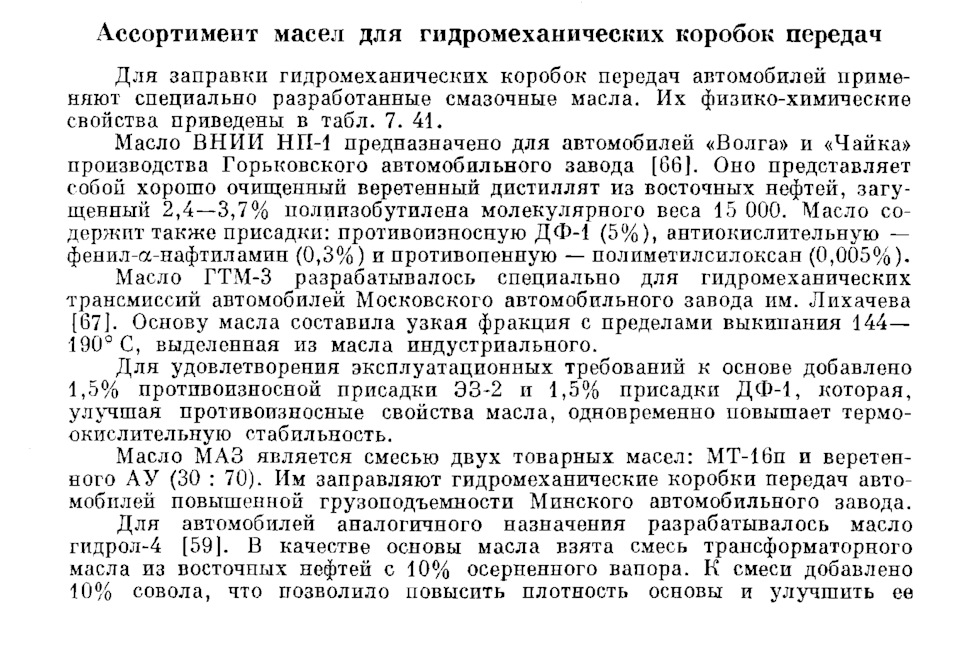

Там содержится прямо страшная такая строка: использовать только-только специальное масло для автоматической передачи ВНИИ НП-1 по ВТУ № НП 78-60 ! Прямо сразу, уже по обозначению, начинаешь проникаться всей особостью и специальностью этого масла.

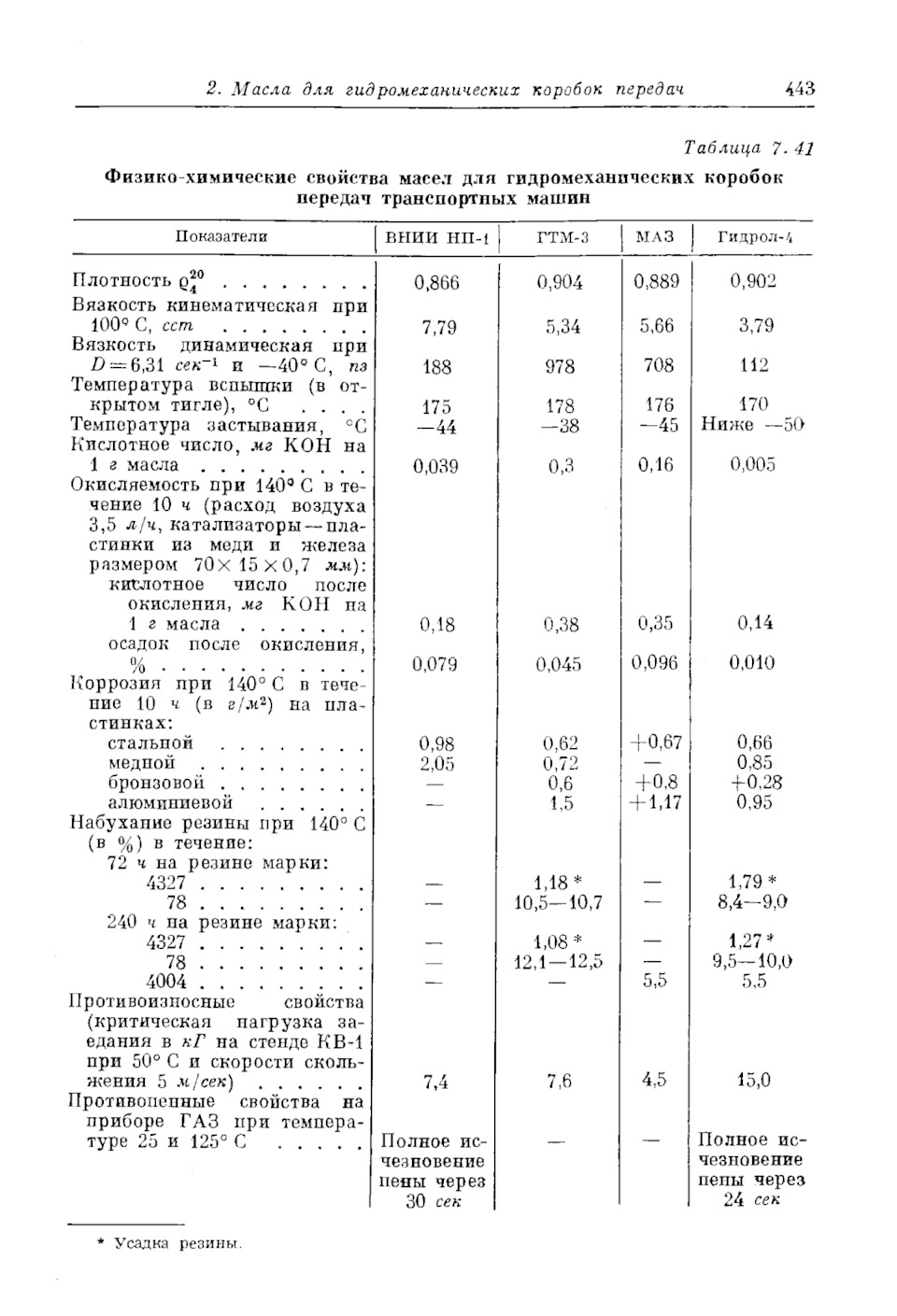

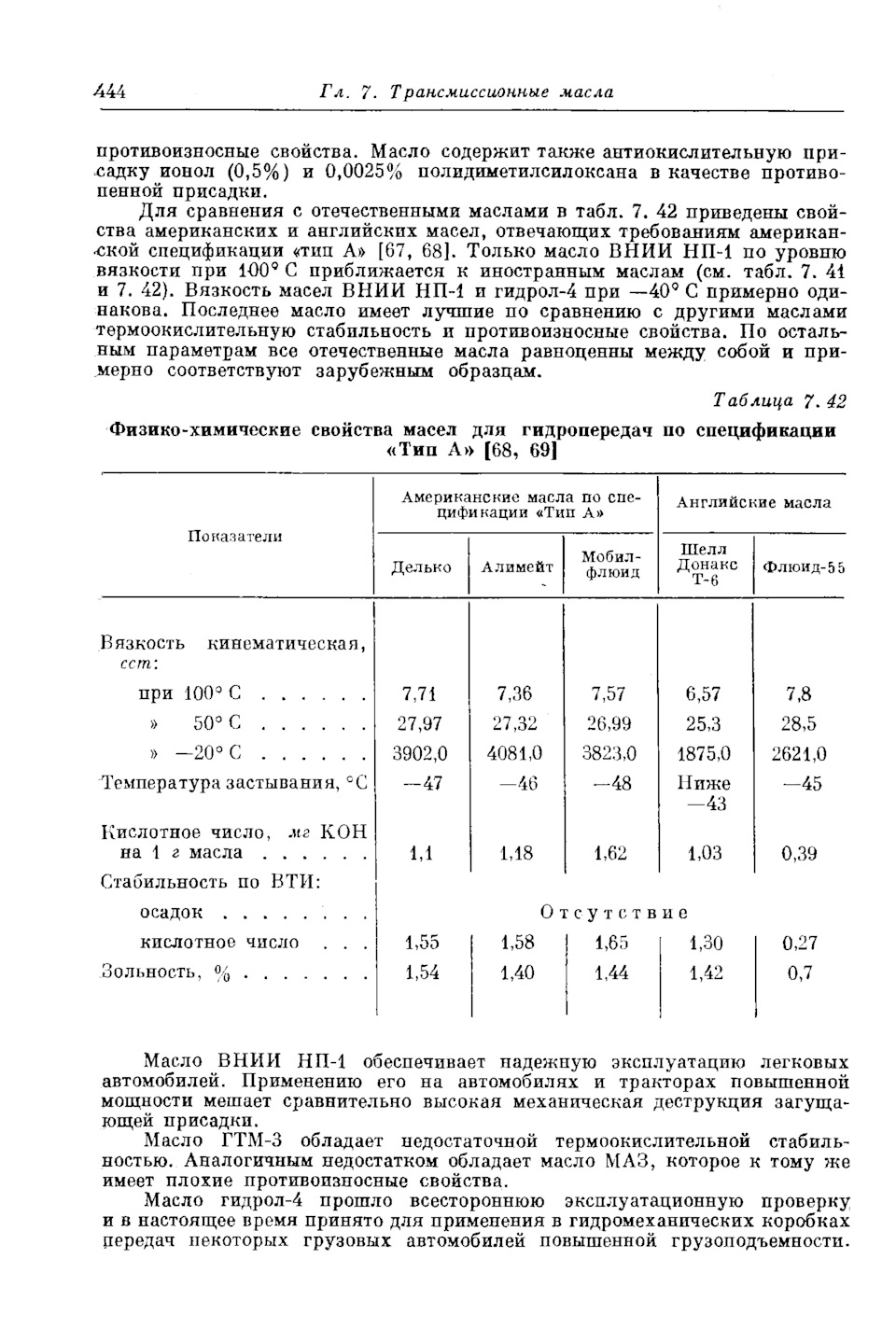

А потом открываешь справочник по нефтепродуктам 1966 года издания, и оказывается, что к тому времени в стране уже имелся…

Бла-бла, обычное средневязкое гидравлическое масло вязкостью около 8 сантистоксов с минимальным пакетом присадок. Не уступает иностранным аналогам, и так далее, и тому подобное. Это же масло использовалось сначала на ЛиАЗ-677.

То есть, никакой фантастики в этом масле не было, даже по меркам СССР середины 1960-х — 1970-х годов. Ни китового жира (о чём пишут через публикацию), ни крови девственниц, ни пепла саламандры, ни вообще никаких-либо алхимических компонентов в его состав не входило. Оно по большому счёту аналогично по функциональному составу моторным маслам малой вязкости с комплексной присадкой или хорошим гидравлическим маслам.

Да, для СССР того времени это была новинка. Но моторные масла с комплексными присадками тоже массово появились в СССР только к началу шестидесятых, это тоже была новинка. И гипоидное масло для заднего моста тоже было новинкой. Но почему-то никто не пишет душераздирающих историй про мосты "Волги" и "Москвичей", погубленные отсутствием специального масла.

Вообще, развитие нефтехимии ГСМ в СССР — это тема для отдельной статьи. Если изложить её вкратце — то развивались наши моторные масла как-бы по синусоиде: то всё было хорошо и по основным показателям мы догоняли заграницу, то проклятая заграница опять усвистывала вперёд, а мы опять вдруг обнаруживали, что наши масла чо-то как-то уже не того. Но как раз в конце пятидесятых — начале шестидесятых наша нефтехимия была на очередной восходящие ветви синусоиды. Как мы потом увидим — по маслам для "автоматов" в том числе.

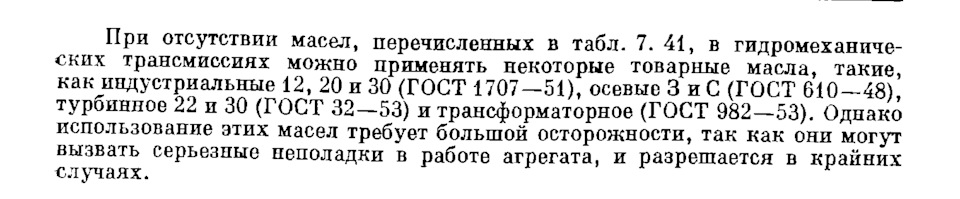

И дальше есть милая такая приписочка:

Мол — если нельзя, но о-очень надо, то можно. Если нужно — даже индустриальное масло переварит, которое машинное, для станков. Но — под вашу ответственность.

На самом деле, рискну предположить, что чем бодяжить "масла индустриальные 12, 20 и 30" или "осевые З и С" — гораздо вернее было бы залить в "автомат" масло моторное АС-8, которое М-8Б. И которого к середине шестидесятых уже вполне себе было в количестве: для "Москвича-408" оно было основным, "Волгу" к тому времени тоже перевели с "Автолов" на него. По вязкости подходит (М8 — это как раз 8 сантистоксов), содержит комплексную присадку с тем же функционалом, что и у ВНИИ НП-1 по ВТУ.

Почему я, весь из себя такой диванный теоретик, считаю это допустимым — см. далее…

А как у них ?

Вот теперь займусь свои любимым делом — сравнением того, как было "у нас" и "у них". То есть, у американцев.

Надо сказать, что с маслом для АКПП было на удивление похоже. Только с той разницей, что "у них" — на 20 лет раньше.

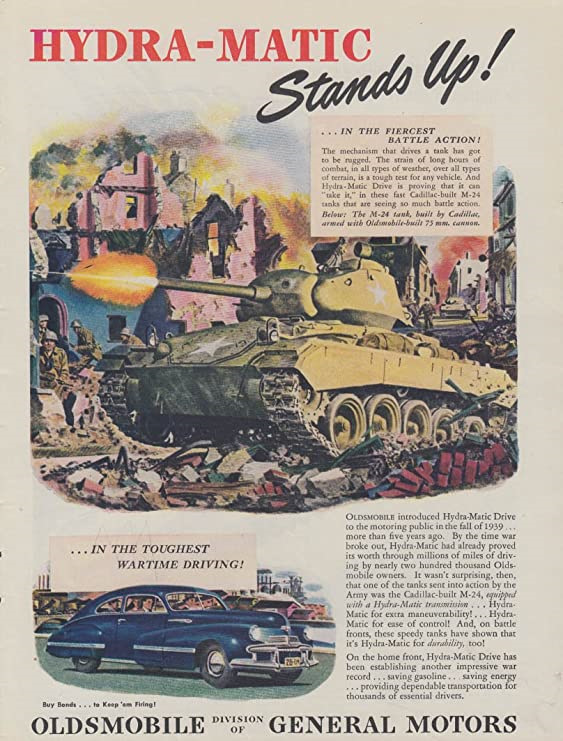

General Motors первой в мире поставила "автомат" на серийную машину ещё в 1938 году.

Естественно, специального масла для "автоматов" тогда не было. В коробке использовалось моторное масло SAE 20 (зимой) или 30 (летом). Или, по нашей классификации — автол 8 или 10. Обычное моторное масло вязкостью 8…10 сантистоксов без присадок. В мороз масло SAE 20 инструкция предлагала разводить керосином, чтобы было пожиже.

Об истории масел для "автоматов" есть очень хорошее видео, естественно на английском:

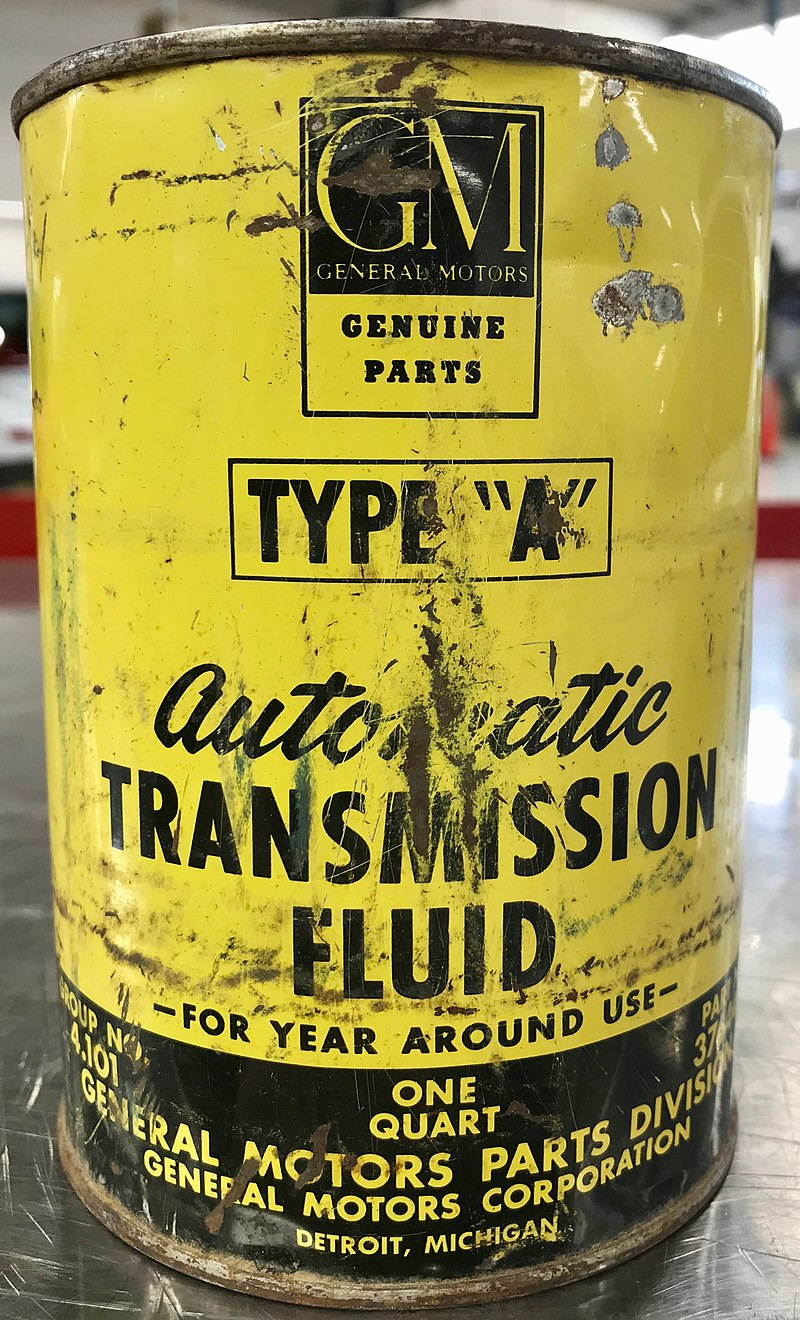

В 1940 году GM сделала для своих "автоматов" специальное масло, это было тоже средневязкое минеральное мало, но с присадками. Оно называлось No. 1 Automatic Transmission Fluid for Hydra-Matic Drive:

Но. Оно было в продаже только у официальных дилеров, и, как и положено оригиналу, стоило хороших денег. В результате массовым явлением было хоть и не одобряемое компанией-изготовителем и ведущее к снижению ресурса АКПП, но всё же молчаливо допускавшееся использование моторных масел класса SAE 20. То есть, всё того же автола 8.

На этих маслах отъездили многие довоенные машины с "Гидраматиками". Отвоевали танки «Стюарт» М5 и показанный на плакате «Чаффи» M24, на которые устанавливалась пара двигателей Cadillac с автоматическими коробками Hydramatic. Благо, мощные американские легковые моторы получалось использовать на лёгких танках практически без переделок. Моторное масло и масло для автоматической трансмиссии на танках хранилось в одной канистре, то есть даже теоретически ни о каком специальном масле в "автомат" не было и речи.

Естественно, были проблемы. Масло окислялось от высокой температуры в гидротрансформаторе, внутренности коробки зарастали лаковыми отложениями. Менять его нужно было очень часто, каждые несколько тысяч километров. Фрикционы срабатывались тоже довольно быстро, до переборки коробка ходила несколько десятков тысяч километров. Но "автомат" на нём работал.

Кстати, стоит отметить, как у General Motors удачно получилось переложить доводку своего "автомата" на плечи американского налогоплательщика. С обоюдной, надо сказать, выгодой: налогоплательщик воевал с полным комфортом на танке с "автоматом", а GM на основе полученного опыта совершенствовала и автомобильные силовые агрегаты. Обкатка в боевых условиях дала очень много для совершенствования этого агрегата, и после войны ему долго не было равных по отработанности конструкции, надёжности и технологичности в производстве.

Только в 1949 году, то есть — лет через десять после появления первых автомобилей с «автоматами», была принята первая открытая спецификация на масла для них — ATF Type A. Тоже средневязкое минеральное масло с присадками. Его можно было менять уже каждые 5000 миль пробега, или раз в 8000 км. И вот его уже начинают выпускать все, кому не лень.

Кстати, эта жидкость (официально названная именно «жидкостью» — Fluid, а не маслом, именно с целью побороть неистребимое желание владельцев сэкономить и залить вместо ней какое-нибудь другое, но тоже… масло), была вполне себе жёлтенького цвета, и оставалась такой вплоть до самого конца её массового использования. Правило «масло красное — значит для автомата» появилось намного позже.

Опять возвращаемся к нам…

Соответственно говоря, было бы достаточно наивно ожидать, что в СССР всего за несколько лет откуда-то внезапно взялись бы в массовых количествах специальные масла для автоматических трансмиссий. Как мы видим — даже у американцев на обеспечение нормального снабжения ими ушло не менее десятилетия, при том, что во второй половине войны автоматические трансмиссии уже широко использовались US Army.

Естественно, и у нас эксплуатация автоматических коробок какое-то время шла по пути применения всевозможных суррогатов — подходящих по свойствам моторных, гидравлических и индустриальных масел.

Массовое производство специального масла для "автоматов", которые таки получали распространение в народном хозяйстве, подоспело к концу шестидесятых. И даже если бы его не было в магазинах, за маслом для "автомата" можно уже было идти в ближайший автобусный парк, где его в огромном количестве заливали в гидромеханические передачи ЛиАЗов и могли бы поделиться несколькими литрами за малую мзду. Примерно с середины 1970-х годов появилось ещё и использовавшееся с той же целью гидравлическое масло марки «А» — аналог ATF Type A.

Кстати говоря — именно так снабжались маслом имевшиеся в СССР иностранные автомобили с автоматическими коробками.

Выходит, что "Волга" с "автоматом" и на 100% подходящее масло для неё разминулись друг с другом по времени как максимум лет на десять. Те самые десять лет, которые ушли на полноценное освоение специального масла и у американцев.

То есть, получается, не масло пожрало "автомат"…

Нужное масло появилось в достаточных количествах уже к концу выпуска ГАЗ-21, а до этого имелась возможность использовать его суррогаты. Если бы завод того хотел — он спокойно мог бы в конце шестидесятых комплектовать часть машин "автоматами", точно так же "раскидывая" их по партиям, как это было за десять лет до того, и поставляя в культурные города с хорошим сервисом и большими автобусными парками. Никаких технических препятствий для этого не было.

Так что не стоит в очередной раз рассказывать побасёнки о том, как "СССР не смог в масло для АКПП". Вполне себе смог, пусть и не сразу.

Вообще, ассортимент гидравлических масел, выпускавшихся в СССР в семидесятые-восьмидесятые годы, можно сказать, повергает в шок. Достаточно заглянуть в любой справочник по нефтехимии, чтобы в этом убедиться. То есть, проблема с маслами могла иметь место в очень короткий промежуток начального освоения автоматических трансмиссий (1957-1960 годы), но со временем ситуация резко изменилась к лучшему, и преградой на пути "автоматов" масло быть перестало. Во всяком случае — не большей, чем необходимость разработки принципиально новых моторных масел группы "Г" для "Жигулей", или "трансмиссионки" ТАД-17и. А такие проблемы решались, и вполне успешно.

Выводы !

— Автомат пожрала не "тупая бюрократия", враждебная всему новому. Бюрократия была поначалу очень даже за, хотя и по своим, довольно странным для нас, мотивам. Увы, но их надежды "автомат" на практике не оправдал: задачу, которая перед ним ставилась автомобильным министерством, он решал не особо хорошо, потому что вместо простоев из-за поломок сцепления и механической коробки передач неопытными водителями начались простои из-за поломок плохо обслуживавшихся "автоматов". Более того, впоследствии для этой задачи нашлось куда более простое решение.

— Автомат пожрало не то, что он был весь из себя убогий и ненадёжный. Его очень быстро, всего за год, допилили до кондиции, и после этого особых нареканий коробки ни на "Чайках", ни на "догонялках" уже не вызывали. Да и большая часть изначальных жалоб была вызвана неправильным обслуживанием.

— Автомат пожрало не отсутствие специального масла. Оно появилось уже к концу шестидесятых годов в достаточных количествах. Да и до этого можно было как-то перебиться. То есть, да, конечно — неудачи на начальном этапе сыграли роль холодного душа на голову. Но скорее отрезвляющего, возвращающего к реальности.

— Автомат на "Волге" пожрало то, что коробки, которые до этого шли в опытном порядке на комплектацию "Волг", с 1959-60 года стали идти на "Чайку". А комплектовать "автоматами" единичные экземпляры под конкретные заказы руководство завода принципиально отказалось. Вот это — главная причина, а героическое превозмогание масла и резинок — просто фон, на котором всё это происходило. Хотя в своих воспоминаниях работники завода конечно же напишут именно про то, как они превозмогали и какие дураки было начальство. Это — классика данного жанра, и её не нужно воспринимать как истину в последней инстанции. И этот текст — тоже не нужно. Вообще ничего не нужно.

— Автомат с самого начала был для завода экспериментом. Полетит — не полетит. На автомобиле среднего класса не взлетел. На "Чайке" уже полетел как надо. Собственно, возникает вопрос, а не занимались ли "автоматом" на "Волге" по большей части в качестве "черновика" перед освоением уже "начисто" модели большого класса, с которым была сопряжена намного большая ответственность, чем в случае "капли в море" экспериментальных "автоматических" "Волг" ? Ведь об ограниченности возможностей по выпуску "автоматов" на заводе знали заранее.

— Никакое масштабирование выпуска "автоматов" на ГАЗе было невозможно. Автомат с самого начала проектировался, и вся технология его производства была обустроена, в расчёте на малосерийный выпуск в масштабе сотен штук в год силами опытно-промышленного производства. Чтобы выпускать их хотя бы по несколько тысяч в год, нужно было полностью менять — заново создавать, по сути — всю технологию изготовления. С использованием высокопроизводительных линий автоматического литья, специализированных, только под эту задачу спроектированных, металлообрабатывающих станков, и так далее, и тому подобное. Иначе "автомат" так и оставался бы всё таким же "золотым".

А то, что при таком масштабе выпуска он был для завода "золотым" — это несомненный факт, хотя вопрос о себестоимости обычно и не поднимается. То, что выпускать несколько сотен таких сложных изделий в год — это исключительно дорого в расчёте на единицу продукции — вам подтвердит любой инженер или технолог, имеющий отношение к массовому производству.

И этим должно было бы заниматься уже отдельное, узко специализированное производство — какой-нибудь гипотетический "Веслокуевский завод автоматических передач". И оснащаться "автоматами" должно было тогда уже не 100-150 машин в год, а как минимум десяток-другой тысяч, причём всех основных классов — иначе на приемлемые цифры себестоимости было не выйти. Производство "автоматов" — очень сложное, им нельзя заниматься в товарных количествах "на полставки". Рассуждения о том, нужно ли это было, или нет — см. чуть ниже.

— Сильно по поводу снятия с производства "автоматической" "Волги" никто не горевал. Погоды несколько сот машин с "автоматом" в год всё равно бы не сделали. А что их собирались делать больше — никаких признаков нет. Вероятно, в случае удачи эксперимента и планировали расширять производство, но эксперимент провалился, а завод по итогам ещё и сказал: "автомат ваш нам и на одно место не нужон". Даже Соловьёв, ставший с 1965 года главным конструктором по легковым автомобилям, никакой активности в этом направлении насколько мне известно не проявил. Это признак того, что интерес к данной теме к тому времени был околонулевым, и не только на заводе.

Никто не писал на завод жалостливых писем о том, как ему не хватает "автомата" для счастливой жизни, как это было, например, при освоении в производстве "Победы", когда заводу писали со всей страны с просьбами как можно быстрее начать выпускать новую машину. Никто не бомбил партийные органы требованием выделить "Волгу" именно с "автоматом", как это опять же было в случае с "Победой" (вместо иномарки б/у), а потом с ЗИМом (вместо "Победы"). За "автоматические" "Волги" не было драки при их распределении, а скорее и наоборот. Рядовые автомобилисты о самом факте их существования вообще забыли, и не вспоминали до 2000-х годов, когда эту историю раскопали историки.

Автомат для частного владельца в те годы вообще мало подходил. Потому что в гараже на коленке он как-то вот не чинился, а больше отдать свою машину было особо и некуда. С другой стороны, такоспаркам и ведомственным гаражам он на казённых машинах тоже не был особо нужен, потому что "визгу много — толку мало". Слова об уменьшении утомляемости водителя и т.п. благородные позывы — это замечательно, но увы упирается в чисто практические соображения. С прокатными конторами пролетели, после ухода Хрущёва их вообще позакрывали как убыточные. Итого — аудитории, заинтересованной во внедрении легковых автомобилей с "автоматами", в широкую практику — попросту не было. Точнее, аудитория была — это гаражи организаций, потреблявшие "Чайки" и ЗИЛы. Но они свои "автоматы" получили, и на этом успокоились.

Давайте вернёмся с небес на землю — не об "автоматах" были главные думы наших автомобилистов того времени. И не об "автоматах" были главные заботы автомобилестроительного министерства. Основной задачей на конец шестидесятых было — наладить массовый выпуск простой базовой машины, более-менее доступной хотя бы людям средне-высокого достатка.

Приоритетными проектами в те годы, как известно, были АвтоВАЗ на 500 тыс. машин в год и реконструкция "Москвича" под 200 тыс. машин в год — плюс столько же на заводе-дублёре в Ижевске. Без автоматов. Зато в достаточном количестве, чтобы к середине восьмидесятых получить какое-то подобие насыщения рынка.

А главный вопрос — насколько это вообще было нужно. Мне очень сильно не нравится позиция "нам нужен был "автомат", потому что он был у американцев". Это хрущёвщина и волюнтаризьм. В таких вопросах нужно исходить не из лозунга "догнать и перегнать, ну или хотя-бы попробовать догнать", а из имевшихся у нас конкретных потребностей и дорожных условий. "Автоматов" и в Западной Европе до девяностых годов было порядка 10% от рынка. А у нас сколь бы то ни было осмысленной потребности в автоматической коробке, исходящей из условий эксплуатации (плотностью потока автомобилей в городах) или переполнения рынка (требовавшего от производителей как-то выкручиваться, чтобы продать потребителю именно свой автомобиль), не имелось до середины 2000-х годов.

Оптимальным же для своего времени и места решением проблемы удобства управления автомобилем стала полностью синхронизированная четырёхступенчатая механическая коробка передач, внедрённая на ГАЗ-24 и других советских автомобилях следующего поколения и представлявшая собой компромисс между сложностью изготовления и удобством в эксплуатации. Немало помогли и диафрагменное сцепление с автоматической регулировкой привода, практически исключившие необходимость периодического обслуживания этих узлов.

То есть, "автомат" для СССР, как ни крути, был на тот момент роскошью. Приятным излишеством. Которое хорошо, если есть, но если нет — очень уж сильно горевать никто не будет. И именно таким образом и расставлялись приоритеты.

И отдельный вопрос: сколько бы это всё стоило. И, шире, какой ценой — а говоря прямо, вместо чего можно было бы получить "автоматы", скажем, на 10% выпускавшихся в СССР автомобилей. Вместо Ижевского завода, давшего дополнительные 200 тыс. "Москвичей" в год ? Вместо "Нивы", принёсшей хорошую прибыль на валютных рынках ? Очень тяжёлый выбор. Ответа на этот вопрос нет.

По "автомату" на ГАЗ-24 какие-то разговоры вроде бы шли, но какой-то реальной активности не видно. Видимо, отлично понимали, что всё та же сотня-другая машин в год — это "ни о чём", а на больше денег не дадут. Для поддержания же технологической компетенции, то есть — сохранения и приумножения опыта конструирования автоматических коробок передач — заводу вполне хватало и "Чаек" с "догонялками". До лучших времён, которые так и не настали.

Видимо, в последний раз "стюардесу откопали" при подготовке производства ГАЗ-3102. Но и тут сработала, видимо, связка: нет мощного мотора — нет автомата. При разработке ГАЗ-3105 речи об автоматической коробке, вроде бы, уже не шло. Во всяком случае — о коробке старого поколения так точно.

Вероятно, определённые шансы на массовое производство автоматической трансмиссии для гражданской техники (хотя бы со временем) появились бы, если бы идею «автоматизации» грузовиков и особенно лёгкой бронетехники удалось бы «скормить» Советской Армии, к примеру — установить АКПП на тот же БРДМ-2, на который и так ставился дефорсированный мотор от «Чайки» (но с «механикой»). Главными аргументами тут могли бы стать, во-первых, американский опыт, к которому традиционно очень пристально приглядывались, а во-вторых — всё то же значительное уменьшение количества поломок техники, вызванных неумелым обращением водителей-призывников со сцеплением и коробкой передач. Массовый выпуск автоматических трансмиссий для армейских нужд в теории позволил бы поставить вопрос о создании под это дело специализированного производства с высокой технической культурой.

Кстати, подобная попытка была реально предпринята ЗИЛом: на первом варианте ракетовоза ЗИЛ-135 стоял гидромеханический «автомат», причём полностью оригинальный шестиступенчатый (это ещё и на тему того, как у нас "не умели" проектировать автоматические коробки, да). «Продавить» его в массовое производство помешали по большому счёту не технические проблемы, а отсутствие политической воли — Брянский автозавод, которому был передан выпуск этого автомобиля, попросту решил, что с «механикой» его делать будет проще, несмотря на резкое снижение эксплуатационных качеств машины (а по «совсем неофициальной» версии — вообще сделал это в качестве мести за то, что вместо принятия на вооружение разработанного этим заводом аналогичного вездехода БАЗ-930 ему сверху «спустили» автомобиль разработки ЗИЛа). Потом опять пошла восходящая ветвь синусоиды. И на бронетехнике внедрение "автомата" реально состоялось в 1980-е годы, например на БМП-3.

То есть, страна хоть и очень медленно, но всё же двигалась в сторону "автоматизации" транспорта. Вероятно, при продолжении нормального развития, без перестроек, демократских р-революций и прочих потрясений, со временем дошла бы и до своего массового легкового автомобиля со своей автоматической коробкой передач. Когда в нём появилась бы необходимость. Но увы — пока дошли мы только до "Ауруса" ) который есть суть полное повторение истории с "Чайкой", с такой же на коленке собираемой в лабораторных условиях АКПП. Как её выпуск будут масштабировать — поживём-поглядим ) Прогнозов делать не буду.

"Волга" с автоматом как явление (а далеко не по техническому уровню) опередила своё время на много десятилетий. Опередила потребности страны, а не её возможности. Поэтому она и осталась в истории как технический курьёз. А не потому, что кто-то во что-то в очередной раз не смог.

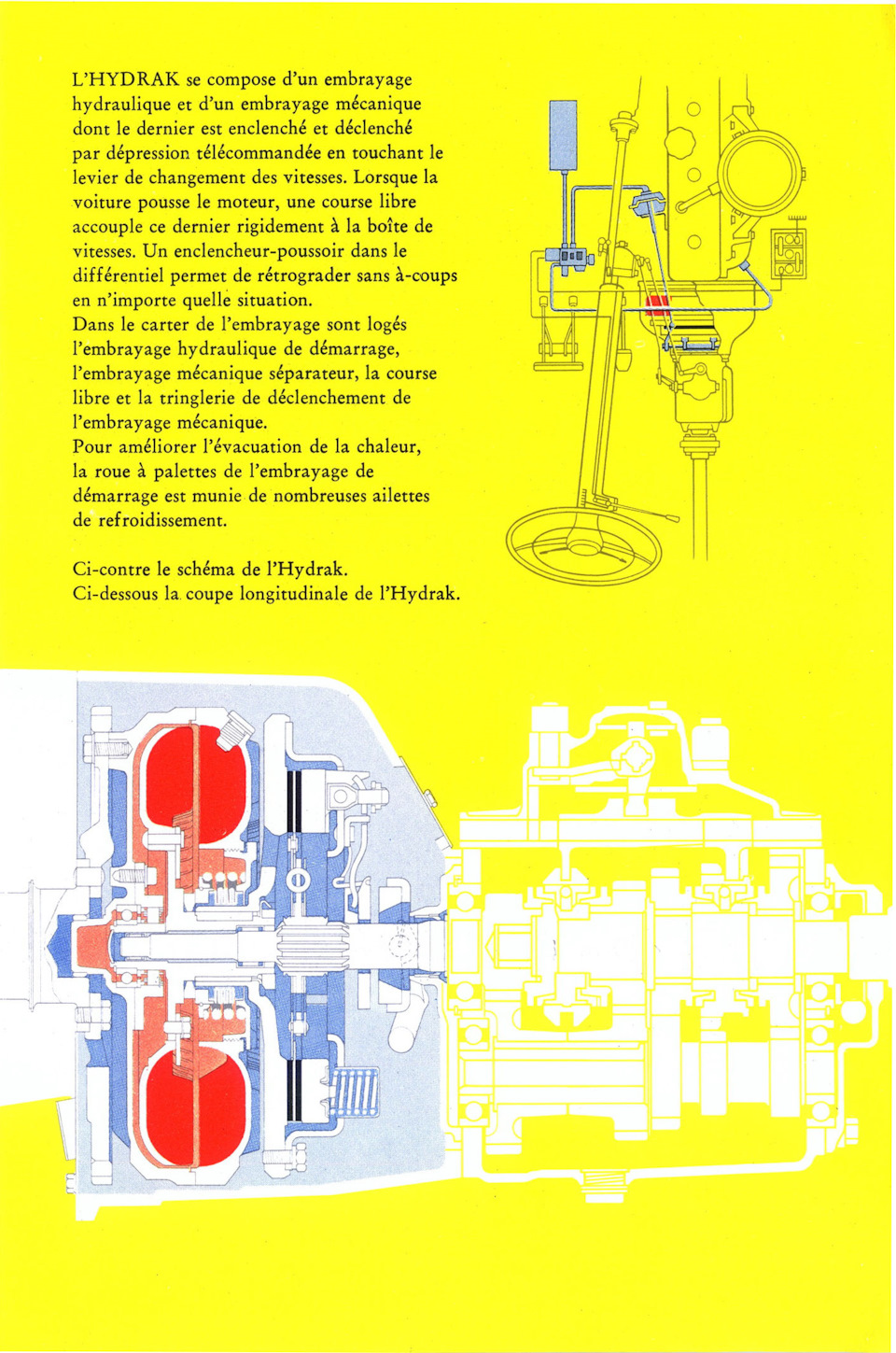

О чём я действительно жалею — так это о том, что вместо "автомата" на «Волге» не применили хоть и по сути компромиссную, но зато надёжную и не требовательную к расходникам схему трансмиссии, обкатанную ещё на ЗИМе — гидромуфта (а лучше и вовсе гидротрансформатор от того же «автомата») + сцепление + обычная коробка передач. Ездило бы всё это уже точно веселее, чем с «2,5-ступенчатым» «автоматом», спокойно работало бы на обычной «веретёнке», которой было «хоть залейся», и при этом работа водителя была бы очень серьёзно облегчена, особенно при городской езде, так как гидромуфта устранила бы необходимость каждый раз выжимать сцепление для того, чтобы выключить передачу при остановке и включить её при трогании. Да и эластичность у автомобиля с такой трансмиссией великолепная — можно уверенно стартовать сразу на второй передаче, и так и оставаться на ней на городских скоростях и плотности потока тех лет.

Комментарии 44

Мощная статья, спасибо!

"динамические качества автомобиля с относительно маломощным четырёхцилиндровым мотором и АКПП оказались невысоки даже по тем временам" Странно что при этом машины с автоматом комплектовались более скоростными главными парами.

ateupwithmotor.com/terms-…ydramatic-history-part-2/

Dynaflow, Turboglide, Roto Hydra-Matic, and Other Early GM Automatics

Aaron Severson

June 5, 2010

про американские упражнения на эту тему

кстати по поводу гидромуфт

в 50е американцы реально угарали

на кадиллаки до 1963 года ставилась акпп без гидротрансформатора, но с двумя гидромуфтам Hydramatic Dual Coupling tansmission

при этом было 4 передачи до прямой!

Отличная статья. Только в АКП одна П — лишняя.

Когда МАМИ ещё был МАМИ, на кафедре Автомобили имелась эта коробка в разрезе и рассказывали, что профессор И.А.Левин когда-то владел Волгой с автоматом.

В 70-80е пытались совместно с венграми создать АКП для Жигулей. На полигоне катались такие машинки. Об этом знаете что-нибудь?

Спасибо. Я привык говорить "коробка перемены передач" т.к. учился по советской литературе в своё время, и сейчас часто имею дело со старыми источниками. Я в курсе, что сегодня есть много сторонников мнения, что вторая П лишняя, но она дорога мне как память )

Про венгров не слышал. Но с чехами делали инфа 100%, называлась UVMV-ČZM-НАМИ. Подробной инфы на русском не встречал.

« И на бронетехнике внедрение "автомата" реально состоялось в 1980-е годы, например на БМП-3»

Это не так. На гусеничной машинной технике для ПВО Сухопутных войск с 70х массово применялись «полуавтоматические» коробки 4 вперед и 4 назад, так как техника дорогая, одно шасси в ценах 70х годов стоили более 200000 полновесных рублей. Но там и Ситроен со своей гидропневматикой отдыхает и нервно курит в сторонке. Прешь по пересеченной местности 40-60 км/ч аки в жигулях по асфальту.

Вся полуавтоматика этих трансмиссий состояла в том что мехвод врубал нужную передачу сам если позволяла автоматика. Причем, эксплуатация агрегатов штатно шла на моторных маслах. А с внедрением штурвала вместо рычагов управления бортовыми передачами к 80м так вообще красота))) ГМ-5955, например.

Я очень плохо знаком с бронетехникой после ВОВ. Но насколько понимаю, это всё же преселектор, который ближе к "роботу", хотя и гидромеханический.

Собственно на том же ГМ-569 ("Бук") и кондиционер был, и все блага ) зенитный лимузин на гусеницах…

Вообще с военной техникой тема — только копни. Начиная с того, что для танков тема проектирования АКПП началась ещё во время Великой Отечественной (как минимум, не удивлюсь если ещё до).

Но — цена и объёмы производства.

В том и особенность (и для нас — беда) легкового автопрома, что надо делать много, эффективно и как можно дешевле.

Ну кондиционер на Буках и Торах не для личного состава))) Он для оборудования. На улице +40, в БМ +20. Технике хорошо. А при таком перепаде можно или пневмонийку зацепить, или ударчик тепловой)))

Трансмиссия (если кому интересно)

Да и плюс отсутствие конкуренции от других производителей, если б какой нить бьюик с сетью сто зашёл, то пришлось бы шевелиться с автоматом и тп)

Это была бы какая-то прямо очень альтернативная альтернативная история ) я так глубоко в альтернативу не закапываюсь, меня больше интересует что было, а не что могло бы быть )

Но по опыту 90-х, когда и дилеры Бьюиков с Мерседесами появились — чот не похоже…

Ну, дальний восток в 80-90 уже по другому на счёт газ/ваз думал)))

Ну так дальний восток кормился машинами б/у которые в Японии стоили копейки из-за особенностей налогообложения ) если бы везли только новые по заводской цене, была б совсем другая история.

murzazaza

Да и плюс отсутствие конкуренции от других производителей, если б какой нить бьюик с сетью сто зашёл, то пришлось бы шевелиться с автоматом и тп)

Смысла не было в автомате для тех условий. Абсолютно. А на серьезную технику они еще как делались и свои. Где была нужна плавность хода высокая.

Ну какая гидромуфта, это поедет хуже гидротрансформатора. Пригодно только для плавной перевозки тела начальника

Так разве не для этого и нужна Волга ? )

Мерседес вот устраивало, а там были моторы 1,8-2,2 литра. Всё ехало как надо )

www.mbzponton.org/valuead…ed/maintenance/hydrak.htm

Я уже не говорю про схему "гидротрансформатор + сцепление + МКПП", хорошо обкатанную "Крайслером".

В 24 Волге ведь получилось сделать трансмиссию, обеспечивающую и комфорт, и достаточное удобство шоферу. Значит, не нужны эти лишние гидравдические узлы

Ну, это уже зависит от приоритетов )

ГАЗ-24 всё же требует выжима и отпускания сцепления для трогания при каждом трогании. С гидромеханикой, включаешь вторую передачу и отпускаешь тормоз, потом едешь как на автомате. И переключать передачи надо намного реже, потому что двигатель не заглохнет. Это совершенно разные уровни удобства вождения, на самом деле, для полупустых улиц, где не надо никого обгонять и опережать — самое оно. Есть и другая сторона, да: с гидравлическим элементом динамика чуть хуже.

При этом я принципиально согласен в принципе: синхронизированная четырёхступенчатая механика для того времени и места — это оптимальный компромисс, и выбор приоритета развития был совершенно правильный.

Но народ всё равно же будет грезить об автоматах на советских автомобилях )

Да… Гидромуфта на механике — вестчь.

*ПросвирНин

"Нужно ли было вместо этого разрабатывать другую, «полностью свою» коробку — вопрос во многом философский"

"Великому айсину" не зазорно было основываться на спущенных американцами :) И ГАЗу тем более.

Смотреть на мировой опыт, тщательно изучая и вытягивая нужное, или бездумно копировать и вовсе заказывать у "OEM производителя" — совсем разные вещи. Это как иметь грязные руки в прямом и переносном смысле — первое почетно и имеет перспективы, второе — стыдно и зазорно

Всё верно, но опущен маленький нюанс, автомобили делались не столько для советского человека, сколько на экспорт. Что тоже накладывало некоторые особенности.

"Советскому гражданину автомобиль не нужен! А если будет нужен — сделаем." (с)

redzub

Всё верно, но опущен маленький нюанс, автомобили делались не столько для советского человека, сколько на экспорт. Что тоже накладывало некоторые особенности.

А вот это надо доказать же. Это не из чего не исходит. Насколько мне известно, ни одной машины с АКПП экспортировано не было. Более того — абсолютно логично было бы ставить на экспорт готовую зарубежную АКПП, как это делали с ВАЗами.

Вообще, в статье, причём в самом начале, раскрыта мотивация разработки "автомата". Не знаю — читали, нет…

Суть в другом немного. Установку АКПП, как и дизеля, можно отдать на откуп дилерам. А производить нужно:

1. Много

2. Технологично, чтобы максимально увеличить маржу от эффекта масштаба.

Поэтому все эти игры с заводскими комплектациями — они так или иначе усложняют процесс и увелививают стоимость

Всё верно. Об этом я и пишу: нужно было или внедрять свою АКПП всерьёз и помногу, сразу закладывая пару десятков тысяч машин с ней в год — во всяком случае, после эксперимента с Волгой и внедрения на Чайке, или вообще не связываться с этой темой; а для экспорта могут и дилеры поднапрячься. А производство нескольких сотен машин с АКПП в год, это просто лишняя нагрузка на предприятие, которая ничего не решает в "большой схеме вещей".

redzub

Всё верно, но опущен маленький нюанс, автомобили делались не столько для советского человека, сколько на экспорт. Что тоже накладывало некоторые особенности.

Куда на экспорт-то? В какие именно страны? В Европе до сих пор механики не мало, а тогда автомат вообще был роскошью. Нишу премиум советский автопром не занимал никогда.

Читайте чуть выше всю переписку меня и автора и поймете, что ваш коммент "не в кассу"

Читал. И комментарий в кассу от и до. Не нужна была АКПП в Европе и в СССР и ее не было.

А я о чем в первом комментарии написал?

О фигне, что машины делались прежде всего на экспорт и якобы импортерам были нужны автоматические коробки на их рынках в сверхбюджетном сегменте. Ага.

Покажите в моих сообщениях подтверждение вашим фантазиям про "якобы импортерам были нужны автоматические коробки на их рынках в сверхбюджетном сегменте".

Перечитайте самого себя.

1. Ваши влажные фантазии о знании лучше властей СССР что и как поставлять на экспорт и в каких количествах

2. Ваша самоуверенность в познаниях конъюнктуры рынка тех лет

3. Ваша неадекватность в оценке ценового сегмента изделий советского автопрома на рынке Европы.

Прям сквозит «если б да кабы».

М-да… А вы, прямо, Павел Глоба. Читаете мысли на расстоянии. Только антенну поменяйте — у вас помехи сильные и вы вообще ничего понять не можете.

Я задал вам конкретный вопрос: найдите МОЮ цитату, где я говорю о том, что "импортерам были нужны автоматические коробки на их рынках"

Много техники загубили викторы перестукины

Интересно было бы узнать, а как изготовленные машины с автоматами продавались. Вначале раскупали с механикой, а потом остатки с автоматами. Или их не было в продаже в общих партиях.

Насколько я понимаю, по распределению через предприятия и организации.

По какому именно принципу — понятия не имею.

Тема плохо исследована к сожалению.

malyan

Интересно было бы узнать, а как изготовленные машины с автоматами продавались. Вначале раскупали с механикой, а потом остатки с автоматами. Или их не было в продаже в общих партиях.

По-видимому, излишек, который не выбирался прокатом и такси (туда они вроде как тоже некоторое время поставлялись для получения статистики по вопросам эксплуатации), попадал в продажу вразнобой в рамках общих партий. Где-то тут лет 5-6 назад я читал БЖ такой машины, купленной первым владельцем в Москве в магазине "в лоб". Ажиотажа, судя по всему, не наблюдалось…

Как всегда, статья высшей пробы, очень интересно и познавательно. Спасибо.

Убедительная грамотная статья👍. Но на счёт двойного выжима. Это как раз переключение с хрустом. Учился ездить на дедовском газ63. Выжим, выключение передачи, затем чуть приотпускаешь сцепление, чтоб коробка чуть провернулась, иначе зуб в зуб пидарачу не воткнёшь.

Ничего там не должно хрустеть при нормальном исполнении.

CarbGuru

Убедительная грамотная статья👍. Но на счёт двойного выжима. Это как раз переключение с хрустом. Учился ездить на дедовском газ63. Выжим, выключение передачи, затем чуть приотпускаешь сцепление, чтоб коробка чуть провернулась, иначе зуб в зуб пидарачу не воткнёшь.

При двойном выжиме нет хруста. Ездил на ГАЗ-53А, первое чему учил инструктор еще на УПО — двойной выжим. Хруст — отстранение от города.

На газ 63 нет синхронизаторов. Там почти всегда хрык получается. А пока сцепу чуть приотпускать не начнёшь, пидарачу проблемно воткнуть, даже с места.)))

Ну, не рассказывайте сказок, а😄 Хруст не допускается. Перегазовка, двойной выжим. На перегазовке можно и без сцепления втыкнуть, если правильно все делать.