Мы стояли на берегу пролива Вилькицкого на водоразделе Карского моря с запада и моря Лаптевых с востока, отделяющего наш самый большой материк планеты от архипелага Северная Земля, и c интересом всматривались в даль бескрайней арктической пустыни.

Место это не простое и названо в честь одного из великих русских землепроходцев XVIII столетия — Семена Челюскина. А сам мыс Челюскин — самая северная материковая точка на планете с координатами 77°43′00″ с. ш. 104°18′00″ в. д.

Оказываясь в этих суровых, жёстких и совсем не гостеприимных местах, невольно задумываешься и о непростой истории освоения человеком этих территорий. И только здесь в полной мере ощущаешь, что эти места совершенно не предназначены для жизни человека.

На самом краю земли, добравшись сюда на обычных легковых машинах. Путешественники если и бывают в этих краях, то только летом и как правило, добираются сюда со стороны моря. Мы же добрались сюда с юга со стороны Хатанги и Якутии в самый разгар зимы на легковых машинах.

Но вернемся немного назад, в начало прошлого столетия. В сентябре 1932 года здесь была открыта полярная станция Мыс Челюскин, одна из самых высокоширотных полярных станций и самая северная континентальная полярная станция в Арктике.

Свое современное название полярная станция получила значительно позднее в 1980-х годах, когда была переименована в станцию имени академика Е.К. Фёдорова.

Интересный факт, что в середине 1960х — 1970х на станции в среднем зимовало около 100 человек не считая "соседей" — пограничников на заставе, построенной в конце 1960-х годов.

Объединенная гидрометеорологическая полярная станция на Челюскине в период своего расцвета была настоящим очагом цивилизации и немалым посёлком по меркам Арктики.

Основная часть посёлка была из пяти жилых и пяти служебных зданий. Складов, инженерно-технических объектов, котельной, бани, гаража, мастерской и даже коровника.

На мысе Челюскин был даже свой аэропорт с гостиницей и техническими зданиями. Аэродром принимал самолёты Ил-14, Ан-2 и вертолёты.

В нескольких километрах к западу был расположен ещё один посёлок, где располагался радиометцентр полярной станции. В соседнем посёлке было ещё четыре жилых зданий, аппаратный зал, подстанция, баня и мощные антенны.

Казалось бы, ну и что здесь такого? Вроде бы ещё один заброшенный посёлок, коих сейчас полно на просторах нашей страны, в гораздо более обжитых местах. Однако построить такую инфраструктуру в местах, где лютые морозы стоят по шесть месяцев в году, а снег может идти даже в самый разгар лета в июле — августе, невероятно сложно. А содержать круглый год ещё сложней.

Климат в этих местах суровый. По рассказам метеорологов-полярников, ветра здесь бывают такой силы, что легко сбивают не только человека с ног, но играючи валят антенны и срывают крыши. Нередки плотные густые туманы, которые мешают короткой летней навигации. Да и снег если валит, то запросто наметает многометровые сугробы.

Не говоря уже, что полярная ночь длится здесь больше около 110 дней и примерно столько же длится полярный день.

На мысе Челюскин собирали огромное количество наблюдений за атмосферой и погодными явлениями — температуры воздуха и почвы, запускали несколько раз в сутки зонды в атмосферу, брали пробы морской воды, измеряли толщину льда и количество осадков, силу солнечной радиации и мощность полярного сияния.

И все эти показания оперативно требовалось передавать в Гидрометцентр СССР в Москву. Это сейчас вся передача информации происходит через спутниковую связь на любой даже самой отдаленной и труднодоступной полярной метеостанции. А в то время была исключительно радиосвязь на коротких, средних и длинных волнах.

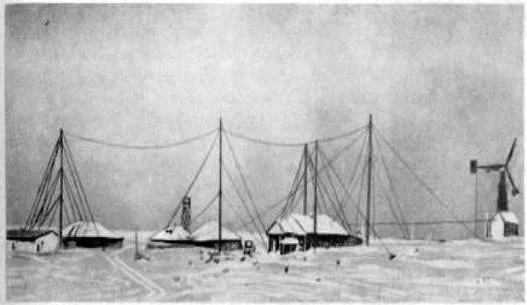

В радиоцентре стояли огромные мачты, фидеры и другое мощное оборудования для передачи радиосигнала на многие сотник километров.

Для передачи данных на станции работало несколько радистов — связистов.

На мыс Челюскин стекались данные с других полярных метеостанций, разбросанных на Северной Земле и других островах в Северном Ледовитом океане.

Дальше вся эта ценная информация передавалась в Диксон и от туда на Москву. Благодаря этой тяжелейшей работе стало многое понятно в этой огромной "кухне" погоды, как называют Арктические широты.

Сейчас на станции зимуют 4-8 человек максимум и вся информация передается через спутниковый канал каждые три часа.

Радиоцентр на мысе Челюскин был заброшен в 1990-е годы по рассказам полярников, т.к. стал не нужен с приходом современных технологий.

Мы решили добраться туда и заглянуть внутрь, посмотреть на артефакты из прошлого и возможно, найти что — то интересное. Самое интересное должно было быть в аппаратной…

И не ошиблись.

Антенное хозяйство немного сохранилось и дает понимание о славном былом прошлом этих мест.

Остатки огромного пульта внутри, огромные электрические шкафы, старые советские лампы для передатчиков в кладовке.

Остатки мебели под снегом и под ногами наткнулся даже на открытку из одного книжного магазина Ленинграда, отправленную на мыс Челюскин в конце 1980-х годов.

Еще под слоем снега попался нам рапорт начальнику станции от 1987 года и ряд других интересных артефактов из прошлого.

Всё это сохранилось многие десятилетия здесь потому, что добраться сюда очень сложно. Случайных людей здесь не бывает, а неслучайные

всяким вандализмом не занимаются. Заглянули как в музей, удивились и направились дальше…

В следующий раз расскажу как работают и в каких условиях живут современные полярники на мысе Челюскин, как происходит сбор показаний и как выглядит арктический "офис" в XXI веке.

Комментарии 6

Привет,

1) У меня две радиостанции — СиБи и обычная УКВ с диапазоном 136-174 МГц, 400-470 МГц.

2) Приличный, цифры не буду озвучивать. Бюджет складывается не только из личных финансовых вложений. Есть гораздо более важные нюансы связанные с договоренностями и поддержке партнеров. Например, по топливу в труднодоступных локациях (это в деньги перевести сложно, ибо может при определенных условиях стоить сотни тысяч рублей), договоренности по использованию инфраструктуры, оборудования и прочего. Например, только мобильный комплекс спутникового интернета по оборудованию вам обойдется в несколько миллионов рублей. Или трекеры и симкарты Iridium.

Миссия и цель наших проектов вкупе с давними партнерскими отношениями позволяют сильно экономить на таких статьях расходов. А это очень важные нюансы в таких проектах.

Два вопроса:

1) На машине видно антенну — какую радиосвязь Вы используете?

2) Какой бюджет таких поездок?

Про подготовку машин можно опустить.

Заранее спасибо!

А плюсовые температуры там бывают?

бывают в июле и августе. Не выше +10 как правило

Фотографии и антураж, в зимнее время, как из постакалиптического фильма, в живую ещё страшнее наверно смотрится.

так и есть