Юрий Ветров

«Полный привод — с многодисковой муфтой» — таков сейчас негласный стандарт автоиндустрии. А Haldex, как ксерокс, джип или ESP, стал именем нарицательным. Почему в трансмиссионной эволюции полного привода победили именно муфты и какие из них выносливее?

Постоянный полный привод в нашем понимании подразумевает прямую механическую связь — то есть межосевой дифференциал. К середине 80-х вовсю выпускались наша Нива, английский Range Rover, американский AMC Eagle и немецкий Audi Quattro. А полноприводное английское купе Jensen FF (1966—1971) с первым в мире самоблокирующимся «центром» к тому времени давным-давно сняли с конвейера.

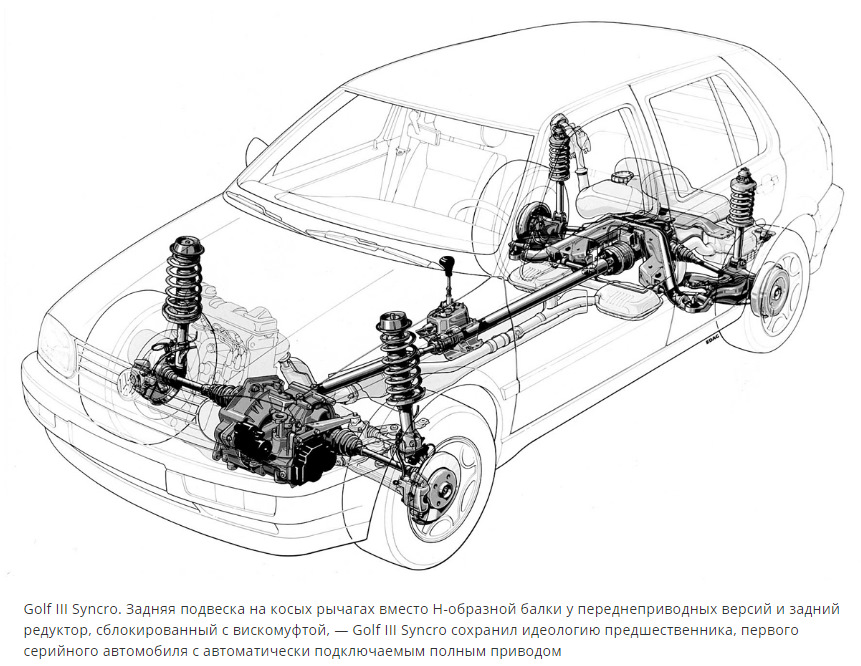

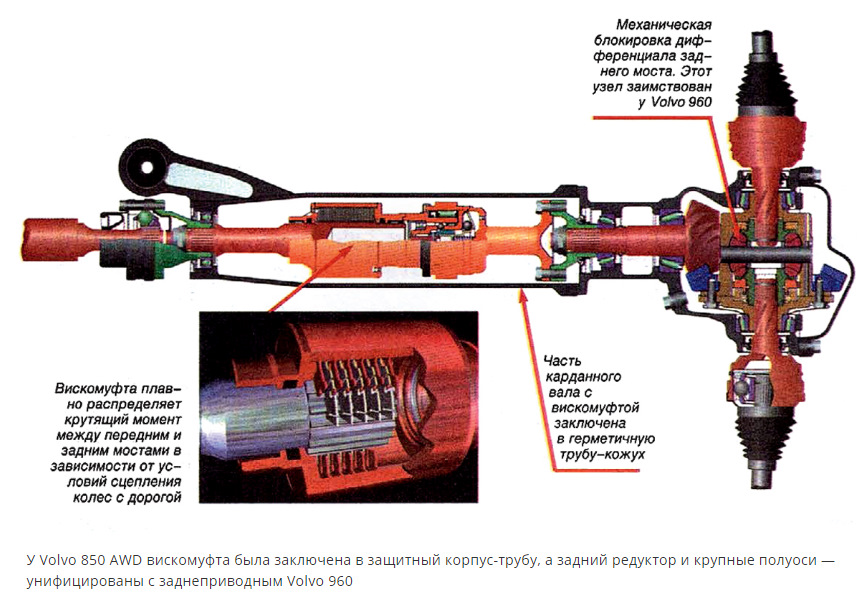

И лишь в 1985 году дебютировал Golf II Syncro — первый серийный автомобиль с автоматически подключаемым полным приводом. Крутящий момент на заднюю ось у него передавала вискомуфта GKN. Она представляла собой пакет дисков, погруженных в кремнийорганическую жидкость силоксан. От разности угловых скоростей входного и выходного валов возрастала вязкость силоксана — чем интенсивнее буксовала передняя ось относительно задней, тем быстрее и сильнее «схватывалась» муфта и тем больший крутящий момент она могла передать.

В скользком повороте это выглядело так: сперва автомобиль ехал как переднеприводник, а потом в середине дуги он менял характер — за сносом под тягой следовал занос. Задержка при переброске тяги, скромный ресурс… Но не это стало причиной повального отказа от вискомуфт спустя десять лет. Главным камнем преткновения для инженеров тогда была сложность гармонизации отношений аналоговой вискомуфты и электроники. Ведь середина 90-х — время появления первых серийных систем стабилизации.

Любопытно, что многодисковые сцепления в схемах подключаемого полного привода дебютировали практически вслед за вискомуфтами. Пионерами были Porsche 959 в 1986-м, Mercedes-Benz W124 4Matic в 1987-м и Nissan Skyline GT-R R32 в 1989-м. Причем основной привод у них был задний. А ниссановская система ATTESA E-TS с отбором мощности на переднюю ось пакетом мокрых фрикционов и цепью внутри раздаточной коробки в сильно модифицированном виде дожила до наших дней!

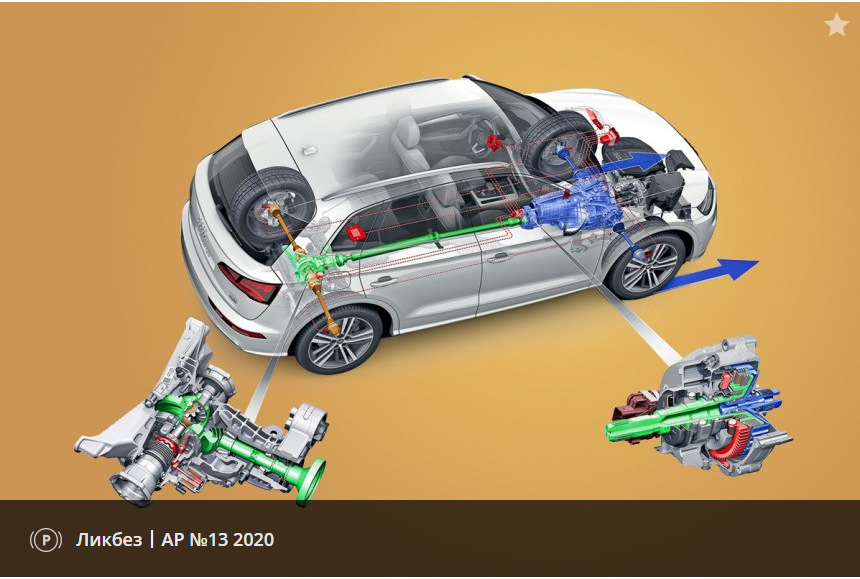

Но Nissan Skyline GT-R, не говоря про Porsche 959, — это недешевые спорткары. Поэтому считается, что массмаркет-революцию автоматически подключаемого полного привода совершили шведы из фирмы Haldex с их муфтой, дебютировавшей в 1998 году на автомобилях Audi A3, ТТ и Volkswagen Golf IV (Syncro ради такого случая даже переименовали в 4Motion).

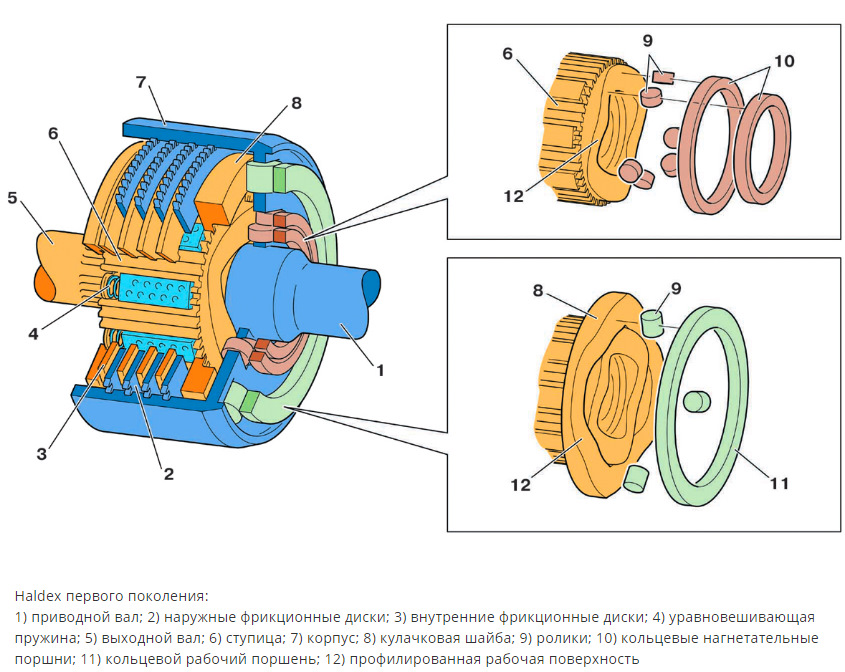

В муфте Haldex первого поколения пакет мокрых фрикционов сжимался гидравлической системой, давление в которой создавали кулачковые шайбы, приводившиеся в движение от рассогласования угловых скоростей входного и выходного валов. А кардинально уменьшить инерционность срабатывания по сравнению с вискомуфтами был призван электронасос, помогавший кулачковым шайбам.

Но самым важным элементом в гидравлике первого Халдекса был клапан сброса давления. Именно благодаря ему электроника могла гибко и точно управлять тягой на подключаемой оси.

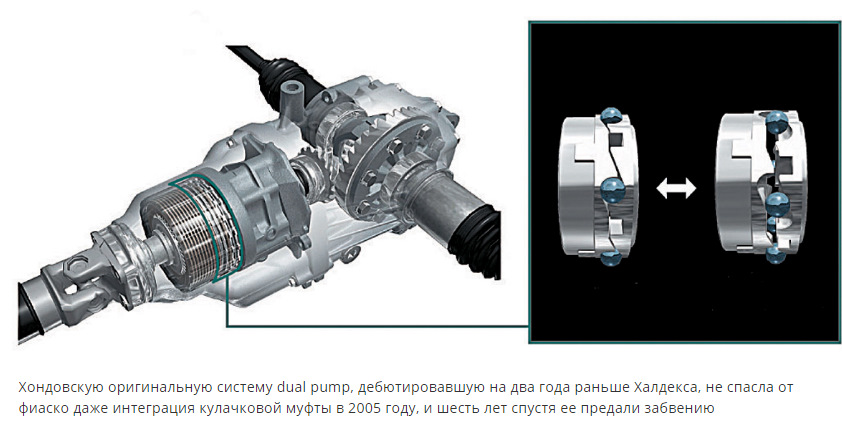

Любопытно, что в 1996 году, на пару лет раньше Халдекса, у фирмы Honda вместе с кроссовером CR-V дебютировала система dual pump, работавшая по схожим принципам: два гидронасоса с приводом от передней и задней осей и мокрое многодисковое сцепление, сжимаемое гидравликой при разности давлений в гидронасосах. Инженеры Хонды совершили лишь один промах — поставили в прямую зависимость производительность гидросистемы от рассогласования вращения передней и задней осей, что создавало неприемлемую задержку. При этом хондовская конструкция без существенных изменений продержалась на конвейере целых 15 лет вплоть до 2011 года — за это время добавили разве что кулачковую муфту, которая создавала небольшой преднатяг при пробуксовке.

В то же время Haldex уже в 2001-м представил муфту второго поколения с возможностью по умолчанию иметь преднатяг в пакете фрикционов. Этим не замедлили воспользоваться маркетологи, назвавшие такой привод постоянным полным. Хотя подключаемая сущность не изменилась: в любой момент по команде электроники муфта могла разомкнуться — и автомобиль превращался в моноприводный.

Тем не менее именно Haldex II установил нынешний трансмиссионный миропорядок. При правильной настройке полный привод с муфтой обеспечивает почти такую же высокую надежность управления, как и дифференциальный. Плюс меньшие потери в трансмиссии (стало быть, и более скромный расход топлива) и проходимость, достаточная для набиравших тогда популярность кроссоверов. А главное — идеальная сочетаемость с ESP и легкость получения модификаций с четырьмя ведущими колесами.

Альтернативы электрогидравлике Халдекса не заставили себя ждать. В 2002 году вместе с первым поколением кроссовера Nissan Murano дебютировала муфта GKN, которая с небольшими изменениями счастливо дожила до наших дней. К примеру, она до сих пор устанавливается на российские Renault (Duster, Kaptur, Аркану) и Ниссаны (Qashqai, X-Trail). В GKN применили принципиально иной механизм: фрикционы сжимала не гидравлика, а мощный электромагнит — через кулачковую муфту. Такая конструкция оказалась компактнее, легче и, как показало время, надежнее — ибо у нее отсутствует гидравлика, чуткая к чистоте масла.

Третий путь, первопроходцем которого выступила фирма BMW в 2003 году с кроссовером Х3, — это муфта с сервоприводом. Принципиально баварский xDrive повторял ниссановскую систему ATTESA E-TS. Но пакет дисков муфты у BMW сжимал электромоторчик — посредством коромысел и кулачковой шайбы, вращаемой через червячный редуктор.

За десять лет все три типа муфт эволюционировали до того, что водитель сейчас не чувствует между ними никакой разницы — полный привод включается и выключается почти моментально, а изменение распределения тяги по осям происходит абсолютно бесшовно.

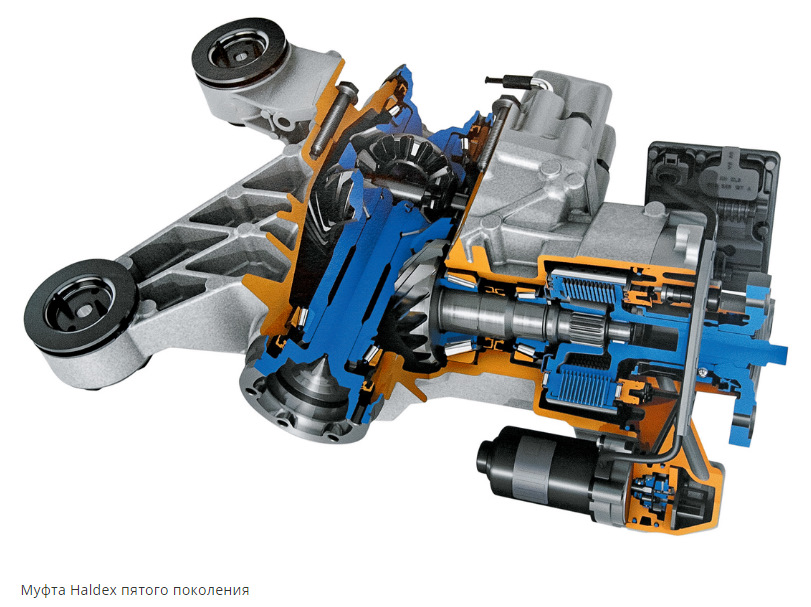

И это несмотря на глобальные трансформации на уровне «железа»! Так, к 2011 году, когда отделение Haldex Traction AB было куплено концерном BorgWarner, муфта Haldex изменилась до неузнаваемости: в четвертом поколении (2007) она лишилась механического насоса, а в пятом (2011) — и гидроаккумулятора. Кстати, лишь в пятом поколении Haldex обрел электронный torque vectoring — активное перераспределение тяги между осями при поддержке имитации тормозами межколесных блокировок. Ведь четвертое поколение муфт полностью размыкалось при срабатывании ESP.

Но пионером торк-векторинга с помощью двух муфт уже позади редукторной части была Honda и ее Pilot. Японцы в 2002 году представили полный привод VTM-4 — c жесткой механической связью между главными парами редукторов и с индивидуальными муфтами у каждого заднего колеса. Изначально такая схема задумывалась лишь для повышения проходимости: первый вариант VTM-4 работал до 29 км/ч, после чего фрикционы автоматически размыкались. Но в Хонде быстро смекнули, что с помощью тех же муфт можно смело управлять и вектором тяги.

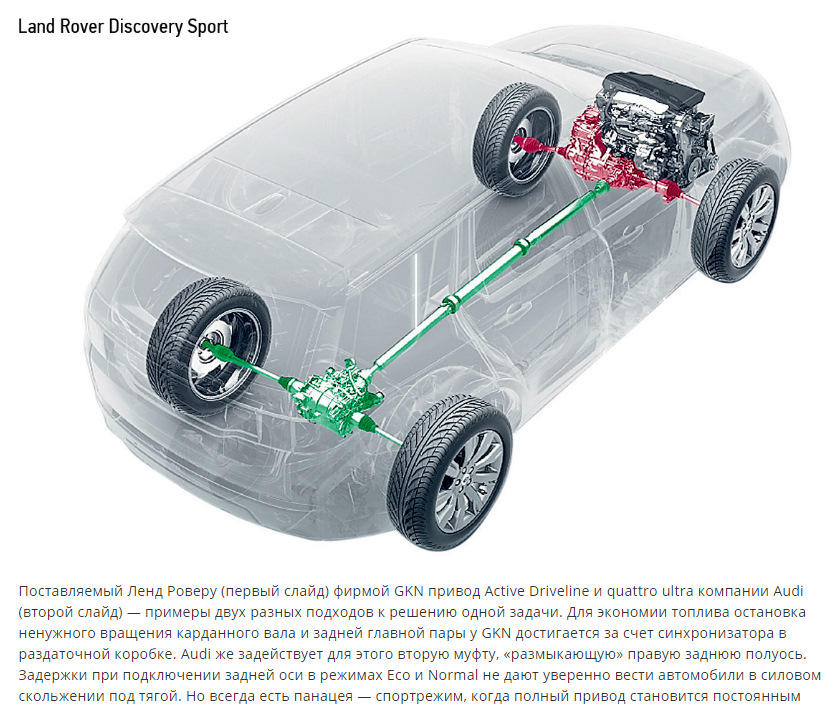

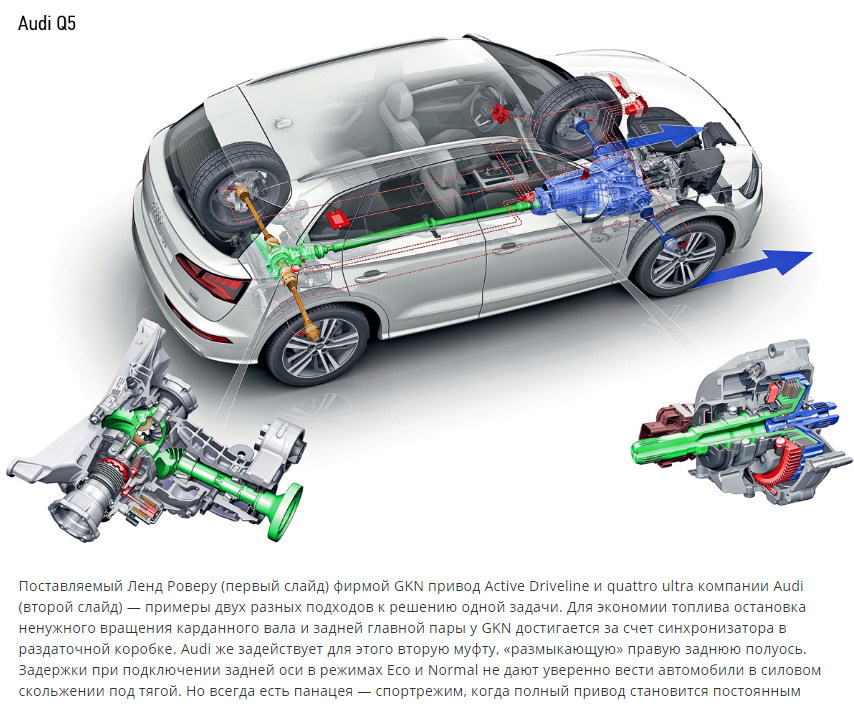

В 2010-м примеру Хонды последовал Nissan Juke 1.6 Turbo с двумя муфтами, а в 2011-м — Range Rover Evoque с трансмиссией Active Driveline фирмы GKN. Сегодня аналогичную схему можно увидеть на многих кроссоверах, от Тойоты RAV4 до Кадиллаков ХТ5 и ХТ6. Причем эффективнее двух бортовых муфт в деле управления вектором тяги только активные дифференциалы BMW и Audi, которые по образу и подобию системы Mitsubishi AYC на легендарных седанах Lancer Evolution могут принудительно раскручивать одну из полуосей относительно другой. И теоретически электромобили с двумя и более электромоторами.

И раз уж альтернативы муфтам в ближайшее время не предвидится — по крайней мере в массовых сегментах автомобилей с ДВС, — то давайте разбираться, как их правильно эксплуатировать.

Прежде всего следует помнить, что муфта любого типа — это такой же фрикционный узел, как обычное сцепление, и она передает крутящий момент трением. То есть даже в позиции Lock там нет жесткой блокировки — просто пакет фрикционов сжимается с максимальным усилием. А при превышении расчетного крутящего момента проскальзывание в муфте неизбежно. Отсюда и склонность к перегреву в тяжелых условиях.

Причем индивидуальные «бортовые» муфты, хоть их и две, находятся в куда худшем положении, чем единственный пакет фрикционов перед редуктором. Главная пара с передаточным отношением, к примеру, 4:1 в четыре раза увеличивает крутящий момент. Так, если на входе 1000 Нм, то на выходе будет уже 4000 Нм — по 2000 Нм на каждую полуось!

Перегрева не избежать при высоких нагрузках. Но его можно отсрочить, превентивно нажав кнопку Lock, если таковая имеется, — электроника перестанет играться с тягой и просто сожмет фрикционы с максимальным усилием.

Что выносливее: электромагниты, электрогидравлика или сервопривод? Все зависит не только от конструктивного исполнения конкретной муфты, но и от всей трансмиссии автомобиля. Так, одна и та же электрогидравлическая муфта Dynamax фирмы WIA Magna на двухлитровой Крете с «автоматом» способна передать до 1000 Нм без пробуксовки фрикционов, а на родственном кроссовере Kia Seltos 2.0 с вариатором она откалибрована уже под 850 Нм, дабы уменьшить пиковые нагрузки на бесступенчатую коробку. Поэтому неудивительно, что Seltos задействует термозащиту муфты гораздо раньше Креты.

Если же сравнивать электрогидравлический узел Креты с электромагнитной муфтой BorgWarner на кроссовере Geely Atlas, рассчитанной на те же 1000 Нм, то электрогидравлика вне дорог имеет преимущество: отключение по перегреву происходит позже. Но не забывайте про разные калибровки систем, отслеживающих температуру муфты и нагрузку на нее: они не менее важны!

Муфты, рано отключаемые «по перегреву», априори надежнее — просто потому, что масло подвергается меньшей термодеструкции. Классическим примером служат BMW и Infiniti с муфтами, одинаково заключенными в корпус раздаточной коробки. У «японцев» термозащита срабатывает почти моментально — и фрикционы практически вечны. А у «немцев» полный привод xDrive стойко переносит и дрифт, и бездорожье, но ходимость муфт существенно ниже.

Чисто статистически электромагнитные муфты надежнее электрогидравлических. Здесь работает принцип «чем проще, тем лучше». Хотя согласно каталогу концерна BorgWarner, выпускающего трансмиссионные узлы всех типов, гидравлика при прочих равных позволяет реализовывать больший крутящий момент. Но не забывайте про чуткость гидросистем к чистоте и свойствам масла — именно они определяют ходимость узла в целом.

Вообще, менять рабочую жидкость в электрогидравлической муфте почаще — это универсальный совет для всех, кто регулярно ездит на бездорожье, а зимой любит хорошенько раздать угла. Даже для такой выносливой конструкции, как Haldex V (3600 Нм в спецификации для автомобилей концерна Volkswagen), рекомендуемая периодичность замены масла — 60 тысяч километров. И, по опыту сервисменов, ей пренебрегать не стоит. А из-за того, что полноценный фильтр в «пятом» Халдексе уступил место примитивной сеточке, при замене крайне желательна промывка агрегата изнутри от продуктов износа. Иначе быстро умрет электронасос.

Иными словами, муфты, более простые и дешевые в производстве, чем раздаточные коробки с самоблокирующимся дифференциалом типа Torsen, в эксплуатации оказываются более капризными и накладными в обслуживании. Но если даже такие апологеты постоянного полного привода, как Mercedes-Benz и Audi, в стремлении снизить выбросы углекислого газа на несколько граммов или реализовать пару новых электронных функций (а подчас и то и другое разом) постепенно заменяют его подключаемым, то выбора у нас, по сути, и не остается.

Оригинал статьи (она в платном доступе) — autoreview.ru/articles/ka…botaet/nepostoyanstvo-awd

Комментарии 12

Наконец добрался вдумчиво все почитать. Даже такой любитель природы, как я, порой презирает перегибы мировой общественности в желании сотворить хрень. Особенно это касается тупости с электрокарами, от которых вреда кратно больше, чем от ДВС. И тема с муфтами мне как-то тоже не очень нравится, но. в принципе, для кроссоверов сойдет.

Не надо оценивать продукт по сегодняшнему развитию технологий. Если изобретут другие батарейки, то электроавтомобили будут намного более экологичными. Или вы будете спорить, что автобус, даже с нормами евро6, экологичнее простого троллейбуса, даже советского ЗиУ 9?

По вашему загрязнения от электрокара связаны только лишь с батареей и проблемами её переработки/утилизации, серьёзно? При этом вы думаете, что основные загрязнения от транспорта с ДВС связаны с выхлопом, реально?

У вас у самого разная формулировка, если уж докапываться начинаете — "загрязнения связаны только лишь…" и "основные загрязнения". Мне вторая формулировка из коммента больше нравится…

Я не изучал статистику, но думаю да. Есть еще загрязнение от шин и тормозных колодок, не знаю какой процент они вносят, но, думаю, в первую очередь загрязнения двс связаны с выхлопом и ТО(замена масла, фильтров, колодок), основные загрязнения электрокаров от батарейки, ну ТО там тоже никто не отменял (колодки, масло в трансмиссии) — ну ТО электрокара несравнимо меньше по затратам, т.к колодки экономит рекуперация, а трансмиссионные масла обычно долго работают, в 4-6 раз превышая регламент замены масла в двигателе.

Что касается самого производства, то тут зависит от срока службы — если как у нас на дальнем востоке средний возраст авто 20+ (это значит, что есть и 30-летние), в отдельных субъектах вообще средний под 25 лет, то за такой срок службы авто накоптит гораздо больше в сотни раз, чем создалось отходов и со2 при производстве.

Ну, вот, оказывается вы всё же знаете значительно больше, чем может показаться в первый момент. Но и упомянутое вами не всё и вероятно даже не самое главное.

Самое важное, скорее всего, это из чего мы получаем энергию и каков КПД этого метода. С ДВС это просто: мы сжигаем топливо здесь и сейчас и КПД двигателей известен. В зависимости от технологий у бензиновых это 20-40% (последнее конечно редко достижимо), у дизельных может и до 45% доходить. Если говорить про экологию, то уже начиная с Евро 5 выбросы продуктов сгорания значительно ниже иных выбросов от автомобиля. Об это делали доклады как Тойота, так и комиссии по экологии в Европарламенте.

А теперь задумаемся откуда мы берем электроэнергию для электрокара. А на чём работают эти электростанции и с каким КПД? Даже в России 66% выработки электроэнергии приходится на ТЭС, половина из которых угольные. КПД даже на новых редко доходит до 40%, а уж про советские поношенные и говориться не приходится, хорошо если там 20% наскребется. Жгут все те же ресурсы уголь, мазут, хорошо если еще газ. И выбросы, как мы понимаем, чудовищные. Про Китай вообще молчу, где бурно педалируют электрички, там в принципе 63% от всех электростанций угольные. Но это мы только добыли электроэнергию с КПД равным бензиновому двигателю. А эту электроэнергию еще надо передать через подстанции, трансформаторы, провода, и т.д. Сколько там потерь?

И вот мы добрались до зарядки самого электрокара. Потери в контроллере, при заряде-разряде батарей, в самом зарядном устройстве постоянны и ощутимы: 18, 15 и 5% соответственно. Плюс потери в зарядной станции: 5%. Ну и потери в самом электрокаре. Пусть даже там КПД электродвигателя 95%, это уже не радует не фоне всех остальных потерь.

Если топить за экологию и касаться стоимости эксплуатации самого автомобиля (маркетологи тут лихо нарисовали страну розовых облаков и пони, писающих радугой), то есть существенные моменты, которые никак не обойти. Если обычный автомобиль поддается 100% переработке, то с электрокаром и батареями не всё так однозначно. Примерно как с ветрогенераторами, лопасти которых тысячами лежат на свалках и ничего с ними нельзя сделать. Поскольку вы верно отметили про выбросы от шин и тормозных колодок, то добавим сюда и массу автомобиля. При прочих равных электрокар в среднем примерно аж на 500 кг тяжелее обычного авто. Отсюда и появились специальные шины для электрокаров, более прочные и типа износостойкие. И тормозные механизмы у них не малые (попробуй это все затормозить). А значит и выбросов больше и износ повышенный. Да, есть торможение рекуперацией, но предположу, что ей пользуются не сильно чаще, чем торможением двигателем.

У Стаса Асафьева год назад было соответствующее видео. Тойота делала не раз доклады, что электрокары — это тупик и в начале прошлого века тема эту уже была, да всплыла и за 100 лет ничего не изменилось. А последние два года уже и европейские автопроизводители забили тревогу и массово решили оставить ДВС (а сколько громких заявлений было кто к какому году от ДВС откажется). А эти ребята явно знают больше нашего и расчеты более детально проводили.

В таком ключе я встану на сторону Газпрома, котоырй предлагает переход на ГАЗ. Инфраструктура есть, технологии освоены, сам ГАЗ дешев, и т.д. А главное это точно экологично и доступно.

Кстати, чуть не забыл, два года назад на сайте ГУП "Мосгортранс" читал большой доклад касательно транспорта Москвы, его стоимости и стоимости обслуживания. Можете поискать на их сайте — всё доступно. Стоимость обычного дизельного автобуса там значилась 25 млн.р. Автобус на газу 27 млн.р. Троллейбус 30 млн. Электробус 70 млн.р. Трамвай современный сцепка 140 млн.р. Далее были указаны расходы на содержание. На электробус с заменой батареи расходы кратно больше. Напомню, что кондиционер/печка у электробуса работает на дизеле! Забавно также наблюдать, как они огромными очередями стоят на зарядку. Чтобы обеспечить ими маршрут их ещё и количественно приходится больше закупать. В общем, тупое и наглое отмывание денег.

Собственно к чему это я все расписал? Да к тому, что пипец как это все неоднозначно, даже если хоть самую малость капнуть. Сколько лжи, вранья, маркетинга, предубеждений и профанации.

Про ваш последний абзац об авто 20+ лет: вы же сами понимаете, что о таком никто из производителей никогда ен думал и думать не будет. Есть средний жизненный цикл в среднем 7-мь лет и всё, остальное на усмотрение владельца. Мой личный опыт показал, что содержание старого авто не просто дороже, а сильно дороже, чем платить кредит за новый авто, и те же производители это прекрасно знают. Это ещё не говоря про риски для семейного бюджета.

Не надо было это все писать, я совершенно согласен почти со всем, но есть одно большое НО. Я могу на это только продублировать свой прошлый коммент, постарайтесь его прочитать и понять, прежде чем задвигать темы про электробусы и добычу электроэнергии:

"НЕ НАДО ОЦЕНИВАТЬ ПРОДУКТ ПО СЕГОДНЯШНЕМУ РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ. Например, если изобретут другие батарейки, то электроавтомобили будут намного более экологичными. Или вы будете спорить, что автобус, даже с нормами евро6, экологичнее простого троллейбуса, даже советского ЗиУ 9?"

Добавлю еще к тому комменту, что если так оценивать как вы, то лучше на лошадях ездить чем на автомобилях, почему сейчас лошади не используются в грузоперевозках — можете объяснить? Лошадь не шумит, намного сильнее автомобиля (я про 19 век, если че), ее проще эксплуатировать — она наестся летом травы даже в поле, а для авто надо аптеку искать, где продают бензин и т.д…

Что касается эксплуатации авто — вы в Москве живете, я в провинции. Условия абсолютно разные, поэтому и возраст авто разный. В Москве зп больше, можно с нее и новое авто покупать, в регионах обслуживание авто дешевле + есть свой гараж в 10 минутах ходьбы от дома, где я произвожу мелкий ремонт. Вы платите по 15-20тыр за ТО нового авто, тупо чтоб масло с фильтрами поменяли, я это делаю у себя в гараже за час. Я вообще считаю, что каждая поездка к дилеру — это развод на бабки. Более сложные работы, которые я у себя в гараже не сделаю, например, замена сцепы — по стоимости 5тыс составляют. Запчасти тоже стоят не так дорого, если брать аналоги в интернет магазинах, а не у дилера покупать оригинал, еще и с наценкой. Мне лично 18-летний фокус даже на новую гранту менять будет невыгодно. Гранту надо на ТО возить каждый год, на фокусе я за такие бабки всю заднюю многорычажку у себя в гараже в отпуске поменяю. ну либо не ездить на То и тебя с гарантии снимут. Я насмотрелся на дилеров, когда рабочий лада ларгус возили на ТО. Это еще до сво было, они там типа осмотр кузова — 1500р. Мне бы платили такие бабки за то, чтобы я просто на машину посмотрел)) Это надо, чтобы "гарантия на кузов от сквозной коррозии" действовала — каждый год к ним приезжать на такой осмотр. Машину моют, даже если она чистая и только что помыта. Зато как по гарантии что-то делать, начинается представление в духе "сам дурак"… Конечно, меняли по гарантии модуль зажигания и кпп перебирали на гранте, но там прям явно был заводской брак, что им не соскочить было…

Ваш посыл понятен, не вы первый с таким взглядами. Но вы сами свое же Но и упускаете: как вы собрались оценивать то, что еще не изобретено? Ну давайте поговорим про "фотонные" двигатели или вообще телепорты через червоточину, тогда нам и машины станут не нужны. Вот только многие страны своих граждан уже не первый год насильно пересаживают на то, что было в 20-30 годах прошлого века и за 100 лет, повторяю, ничего нового не изобрели, а ездить заставляют уже сейчас. И делается это не из-за мифической экологии, а просто чтобы заставить людей покупать чаще новые автомобили, чтобы работала промышленность, смежные сферы, малый и средний бизнес, и т.д. Для таких стран, как Германия, это особенно критично.

Даже в Москве нет ни черта зарядных станций. Живу в одном из самых новых ЖК — ноль зарядок во всем районе, не только в нашем ЖК. Много слов вы слышали от наших политиков по ТВ, а в реальности кукиш. Половина зарядок из имеющихся не работают или выдают слабый ток. Электричка пока что — удел обеспеченных энтузиастов.

никто никого насильно не пересаживает. Европейцы уже все поняли, что они вперед паровоза убежали и начали свои планы пересматривать. Пока у них только мягкие гибриды ввели, это когда стоит слабенький электромотор в трансмиссии. Электрокары чисто как нишевая модель остаются…

И как бы сравнивать нефтедобывающую страну и потребителей углеводородов не стоит. Понятно, что в нашей стране никто ничего не будет серьезно развивать. У нас на экологию вообще всем насрать, ходят на речных судах по морю, а потом волонтеры лопатами убирают мазут с побережья… А если включить память, то вспоминается недавняя катастрофа Норникеля… Какой уж тут углеродный след. Мы от Африки ничем не отличаемся, где дети вредный Литий добывают для батарей.

Ну, вот смотрите: 20 лет европейцам политики и "эксперты" вбивали в голову, что дизель — это экологично, экономично и круто. ОК, пересели все на дизели. А потом начали тоже самое про электрички говорить. Но, не просто говорить, а вводить двойные и тройные налоги на дизельные машины, запрещать им въезжать в города и т.д. Если это по-вашему не насильно, то ОК — ваше мнение. В Нидерландах налог зависит от веса автомобиля. Если автомобиль с дизелем — налог умножается на два.

Экология — это наукоёмко, но дорого. Мы еще стадию супер индустриализации не прошли. Во многом согласен, что у нас в стране с этим беда-беда, но что ничего не делается вообще не согласен. Сколько на заводах работал и сколько заводов строил — дрючат сейчас инспектора по полной. Каждый грамм выбросов считается. Знакомые в Архангельской области лес валили — на пол метра заступили, со спутника увидели и писец сразу набежали. Матвиенко недавно выступала, сказала, что предыдущие три года касательно переработки мусора пролетели практически безрезультатно, зато за последние полгода сделано кратно больше. И это не пустые слова, т.к. работаю в компании, которая занимает 80% рынка асептической упаковки и наша компания вваливает огромные деньги в переработку этой упаковки. Поищите карту, сколько построено, строится и в ближайшие 3 года будет построено мусоросортировочных терминалов и мусороперерабатывающих комплексов по всей стране. Да, мы в отстающих, кто же спорит?! Тут нужно понимать и интерес государства. Они людей в города загоняют, чтобы эффективность труда повышалась, но им не нужны вечно болеющие и кашляющие работники на больничном, иначе какой прок? Волей не волей но экологией им приходится заниматься. Китай тоже не просто так пересаживает людей на электрички — у них куча мегаполисов с чудовищной загазованностью. Так что в итоге все сводится вовсе не к заботе о природе, а к заботе о здоровье трудоспособного население, ибо опять же деньги и доход государства. Как бы это цинично не звучало.

В Москве, к слову сказать, последние годы воздух кратно чище стал. Это и свежие иномарки с современными ДВС, и то, что часть предприятий выгнали, а остальных обязали поставить фильтры на все виды выбросов. Но, правда, бывают "приколы" — глупо отрицать.

Это производство лесовозной техники, где я 11 лет отработал) Если что, это официальный дилер камаза, а не гараж какой-то…

К сожалению да. Последние годы аудируем заводы, производящие емкости из нержавейки. Встречаем и такое. Сразу высказываем владельцам компаний претензии, что подобное недопустимо. У нас государство в этом плане пассивное — пока жалоб нет и не шевелится. А кто будет жаловаться, рабочие, для которых это единственный источник доходов?!

К слову по те емкости в Норильске. У меня друг оттуда, а его брат и по сей день на Норникеле работает. Так вот этим имкостям было по 70 лет и весь город про них знал. И Прохорову лично про них докладывали. Вот такой вот он раздолбай. А ещё в президенты лез. По-хорошему надо уголовкой «награждать».

Как и всегда, прочел с интересом! Спасибо!👍