ПРО ДРУГИЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

Следующей нашей остановкой были Ининские стелы

Древние каменные стелы недалеко от села Иня. Использовались в качестве ограждения древнетюркского поминального комплекса. Высота более 2 метров. В нескольких метрах от стел находится курган.

Чуть подальше стоит Каменная баба возле села Иня

Одиноко стоящий каменный балбал за селом Иня. Высота около 2 м, имеет гладкую отшлифованную поверхность. Без наскальных рисунков. Возраст около 2000 лет.

Сразу оговорюсь — лично я эти 2 "достопримечательности" не оценил вообще… Уж простите меня, но я не понимаю в чем "прелесть" таких памятников. Если вы увлекаетесь археологией/"камневедением" или чем-то подобным (простите! даже не знаю как правильно это обзывается), то вам, наверное, "зайдет". Мне не зашло 😂

Но, как говорится, из песни слова не выкинешь… наводку я вам дал…

Еще чуть неподалеку находится Инегенский подвесной мост

В мае 2014 года в результате сильных паводков Катунь смыла данный мост. Ведутся восстановительные работы.

Подвесной автомобильный мост соединяющий село Инегень с «большой землей» — Чуйским трактом и административным центром. Длина моста 110 м (до мая 2014 года), грузоподъемность 5 т. Мост, кроме села Инегень, соединял турбазу на месте слияния Чуи и Катуни, а также природно-хозяйственный парк «Аргут». Мост Пользовался популярностью не только у местных жителей, но и у туристов, желающих посмотреть красивейшие бомы по дороге к Инегеню, слияние Аргута и Катуни, а также пройти пеший маршрут Инегень — Тюнгур.

В срочном порядке было начато строительство новой переправы на село Инегень. Решено было в место одного моста построить два, один через реку Чуя, перед слиянием с Катунью, второй уже через саму Катунь. Данное решение позволило: во-первых, начать развивать туризм на левом берегу Чуи, и во-вторых — обойти опасные и узкие участки дороги с отвесными бомами. Первый мост через Чую был сдан 13 января 2015 года, второй мост планируют сдать к апрелю 2015 года.

По факту, никакие восстановительные работы, похоже, там и не велись) Когда мы там были, то видели только что с берегов убрали остатки этого моста. Остались только "бетонные опоры" моста, которые напоминают о тех ужасных паводках…

Еще чуть подальше — Бом Бичикту-Кая

Бом за селом Иня перед слиянием рек Чуя и Катунь. Остатки древнего оборонительного сооружения, наскальные рисунки, древние курганы и могильники.

Следующая наша остановка, само собой, Слияние Чуи и Катуни

Две величественные реки, две святыни Горного Алтая, Чуя и Катунь, они должны были обязательно встретиться, и это произошло именно здесь. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае. Данное место даже получило свое собственное имя — «Чуй-Оозы», что в переводе с алтайского «устье реки Чуя». К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. В округе сохранилось множество археологических достопримечательностей, это и сам парк «Чуй-Оозы», и урочище Калбак-Таш, и Бичикту-Кая, а также множество курганов с балбалами, и оленные камни.

И в наше время это остается одной из популярнейших достопримечательностей на Чуйском тракте. Немалую роль этому способствует легкодоступность, слияние рек расположено в нескольких сотнях метрах от трассы, к смотровой площадке можно подъехать прямо на машине. На ближайшем горном уступе у Катуни, через который проходит Чуйский тракт, стоит беседка, вокруг которой на деревьях повязаны ритуальные белые ленты — дьаламы, и рядом выложены камни в небольшие горки — обоо таш. Все говорит о том, что и сейчас это место особенно почитаемо среди коренных жителей.

Уважаемые туристы. Обряд привязывания дьалама (белых лент) имеет философский и религиозный характер. Многие, без какого-либо смысла, начинают подражать и бездумно подвязывают что попало: носовые платки, носки, нижнее белье, пакеты. Не делайте этого! Эта традиция коренного населения Горного Алтая. Мы же оскверняем эти традиции. Это все равно, как зайти в православную церковь в купальных трусах и перекреститься кулаком снизу вверх и слева на право — внешне вроде похоже как делают прихожане, но смысл я думаю вы поняли.

Чуя с тибетско-китайского буквально переводится как «вода». Река берет свое начало с западного склона хребта Чихачева на высоте 2930 метров. В этом месте река имеет название Богуты, после слияния со многими ручьями река меняет название на Юстыт и после того как она вышла в Чуйскую степь становится Чуей. Длина от истока до слияния с Катунью — 320 км. Чуя проходит через Чуйскую и Курайскую степи, где разливается на множество рукавов и имеет спокойный характер. А вот дальше, начиная от устья реки Мажой, проявляет дикий по настаящему горный темперамент. Мажойский каскад — 20-и километровый участок реки Чуя от устья реки Мажой до села Чибит — считается одним из лучших мест в мире для водников-экстремалов. Именно здесь ежегодно проводят международные соревнования по экстремальному сплаву, новичкам тут явно не место. После Чибита Чуйский тракт опять идет вдоль реки до самого устья. На протяжении большей части своего течения Чуя имеет бело-мутный цвет, иногда сероватый, а иногда бело-молочный. Это объясняется тем, что наиболее полноводные реки, образующие Чую, имеют ледниковое происхождение. Перед слиянием Чуя имеет темный мутный цвет.

Река Катунь (от древнетюрского «Катын» — река) — главная артерия Горного Алтая. Берёт начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белухи у ледника Геблера. Длина реки от истока до слияния с рекой Бия (образование реки Обь) около 690 километров.

При слиянии Чуи и Катуни происходит смешение двух крупных потоков разного цвета, но не сразу, какое-то время уже единое течение имеет четкую границу между мутной водой Чуи и бирюзовой Катуни. Несомненно это завораживающее зрелище. Кроме того, со смотровой площадки над слиянием открывается потрясающая панорама долины рек. Это должен увидеть каждый!

В этом месте на Чуйском тракте тоже теперь полным ходом идет торговля… Продают вкусные (тут же приготовленные) лепешки, всевозможную халву и пр. радости для желудка 😉

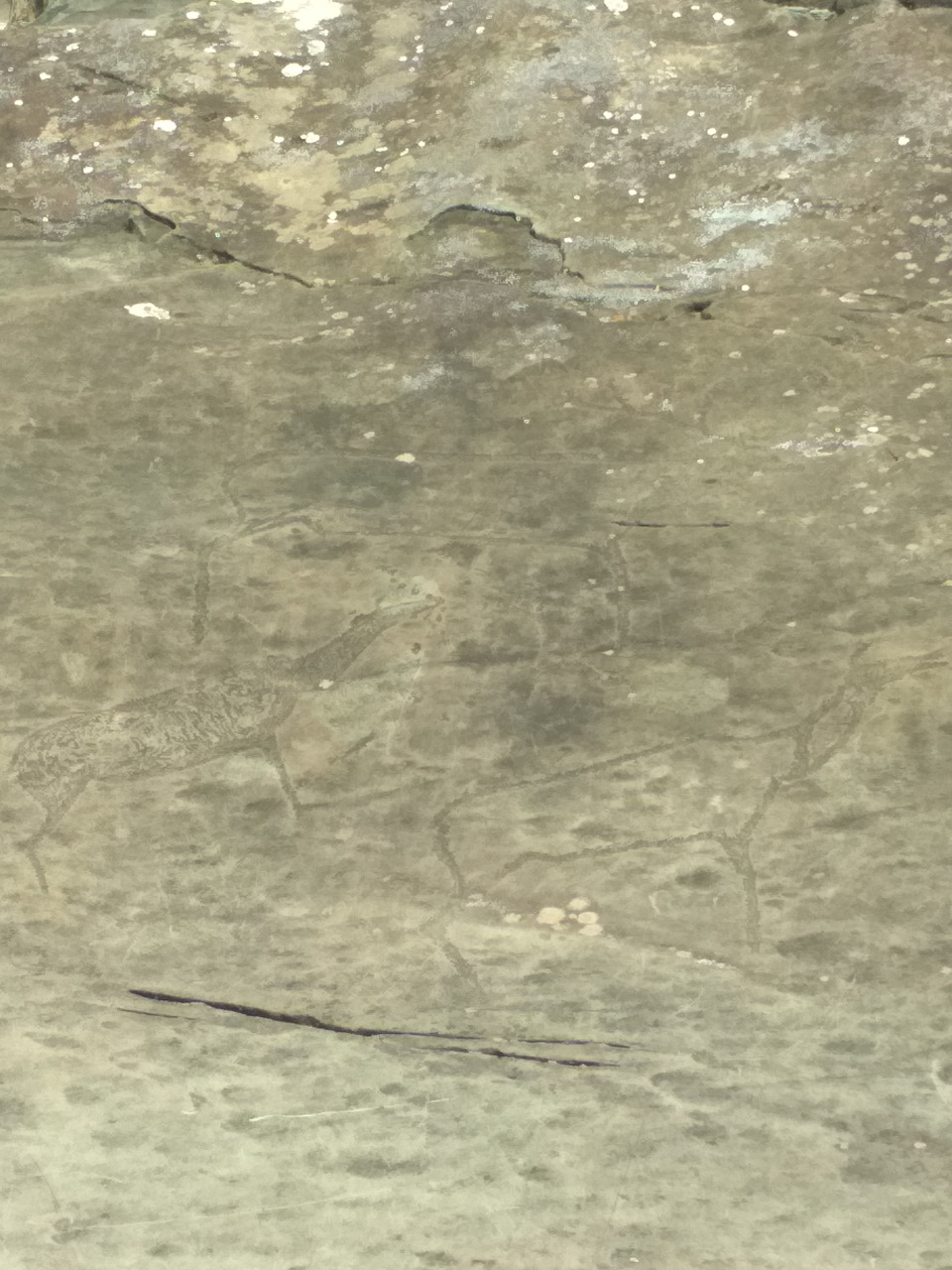

Ну а мы едем дальше… Следующая наша остановка — Наскальные рисунки в урочище Калбак Таш

Бом Калбак-Таш (Ялбак-Таш), с алтайского «плоский камень» — археологический комплекс на 723 км Чуйского тракта на правом берегу реки Чуя, в 10 км от места впадения ее в Катунь. Калбак-Таш — самая знаменитая писаница Горного Алтая, на плоских скалах бома собрана коллекция порядка 3000 наскальных изображений от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 лет до н.э.). Наскальные изображения показывают весь быт древних людей, начиная от мифологии и заканчивая насущными бытовыми проблемами.

Петроглифы в комплексе Калбак-Таш можно разделить на несколько эпох:

Эпоха неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) — крупные фигуры животных, таких как олени и козлы, верблюды.

Эпоха энеолита-бронзы (3-1 тыс. лет до н.э.), самая большая группа рисунков — мужские и женские фигуры, колесницы и телеги запряженные вьючными быками, погонщики и воины, фантастические хищники и домашние животные. К этой эпохе относят так называемую «алтайскую химеру».

Скифская эпоха (VIII-III вв. до н.э.) — петроглифы со сценами охоты на оленей, а так же многочисленных животных — козлы, волки-собаки, кошачьи хищники, маралы.

Древнетюркская эпоха (VII-X в. до н.э.) — сцены охоты, интересны изображения диких быков и медведей. К этому же времени относятся и древнетюркские рунические надписи.

Несмотря на легкодоступность урочища Калбак-Таш, изучение петроглифов и серьезное научное описание было произведено только в 80-х годах XX века. Хотя памятник Калбак-Таш впервые был открыт (и частично описан) в 1912 году художниками Д.И. Кузнецовым и Г.И. Гуркиным. Они сделали первые зарисовки, положив начало изучению древних изобразительных памятников Алтая. Связано столь позднее открытие несколькими причинами. Во первых, старая тропа Чуйского тракта проходила намного выше современной автодороги, а скалы с петроглифами оставались ниже у отвесных скал реки Чуи. Поэтому исследователи проходили данное сокровище стороной, не замечая его. Во-вторых, ранние исследования учеными бома Калбак-Таш ввели путаницу с описанием места нахождения. Исторически данное место имело название Ялбак-Таш, бом Калбак-Таш находился в 7 км ниже по течению Чую, недалеко от современного места Чул-Оозы. В результате чего во всех научных трудах Ялбак-Таш был неправильно назван. Со временем, когда во всем разобрались, не стали переименовывать и оставили закрепленное в археологической и научно-популярной литературе название Калбак-Таш, т.к. в соответствии с алтайской и монгольской этимологией Ялбак-Таш и Калбак-Таш дословно переводятся на русский язык с одинаковым значением «широкий, ровный камень или скала». В третьих, первоначальные описания урочища были скудные и ученые не давали себе отчета в истинной значимости данного памятника в мировой археологии. После исследований 80-90-хх годов памятник Талбак-Таш заслуженно стал одним из главных центров древнеалтайских петроглифов.

Если внимательно рассматривать наскальные рисунки, то можно увидеть различные интересные сценки из жизни древних людей. Кроме того, некоторые изображения провоцируют нашу фантазию. Например рисунки объектов, напоминающих космические корабли, люди в скафандрах, «пришельцы» с необычным строением тела, фантастические животные. Интересно, что многие подобные рисунки фантастических зверей были найдены по всей центральной Азии, в Пакистане, Монголии. Это связано с общим мировоззрением древних людей, схожей религией.

Петроглифы урочища Калбак-Таш можно рассматривать как самостоятельно, так и с гидом-экскурсоводом. Последнее предпочтительней, т.к. это даст более полную и ясную картину этого памятника.

Экскурсия там действительно очень интересная! Не поскупитесь взять ее! Нам гид попался отличный! Советую!

Вот здесь можно посмотреть "ознакомительное" видео:

Но лучше — вживую!😉

Следующая наша остановка — Археологический комплекс — «Адыр-Кан»

Адыр-Кан — археологический комплекс на правом берегу реки Чуя. Расположен в Онгудайском районе между селами Иня и Иодро, на 728 км Чуйского тракта в 100 метрах от дороги. Комплекс включает в себя каменное изваяние с изображением лика воина, скопление петроглифов (наскальных рисунков) с изображением животных и людей, а также несколько древних погребальных захоронений.

Каменный воин «Адыр-Кан» — один из немногих оленных камней (не путать с менгиром, грубым куском камня без изображений, которых на Алтае по прежнему очень много) Горного Алтая оставшимся на своем историческом месте (многие были украдены или увезены в музеи по всей России). Представляет собой каменный столб высотой около 1,5 метра и шириной не более 40 см, немного покосилось от времени. На верху отчетливо видно лицо воина, ниже изображен меч, лук в горите (скифский деревянный футляр для лука и стрел), с обратной стороны изображена фигура коня. Возраст каменного воина порядка 2-3 тысяч лет. Относится к скифской культуре. До сих пор ученые не могут сказать истинного предназначения подобных каменных изваяний. Предположительно в близлежащих древних могильниках был захоронен знатный воин скифских времен.

В 50 метрах на север от каменного воина, на вертикальных каменных стенах собрано порядка 100 наскальных изображений эпохи энеолита-бронзы (3-1 тыс. лет до н.э.) и скифской эпохи (VIII-III вв. до н.э.). Здесь показана жизнедеятельность людей того периода. Изображены быки, олени, сцены охоты, редкое для Горного Алтая изображение змеи.

Несомненно данное место было священным для древних людей, возможно здесь была крупная стоянка, или оживленный торговый путь. Таких мест на Алтае великое множество, и ученым еще предстоит немало исследовать, чтобы приоткрыть завесу тайны того времени.

Про свое отношение к таким "достопримечательностям" я уже высказал выше 😊

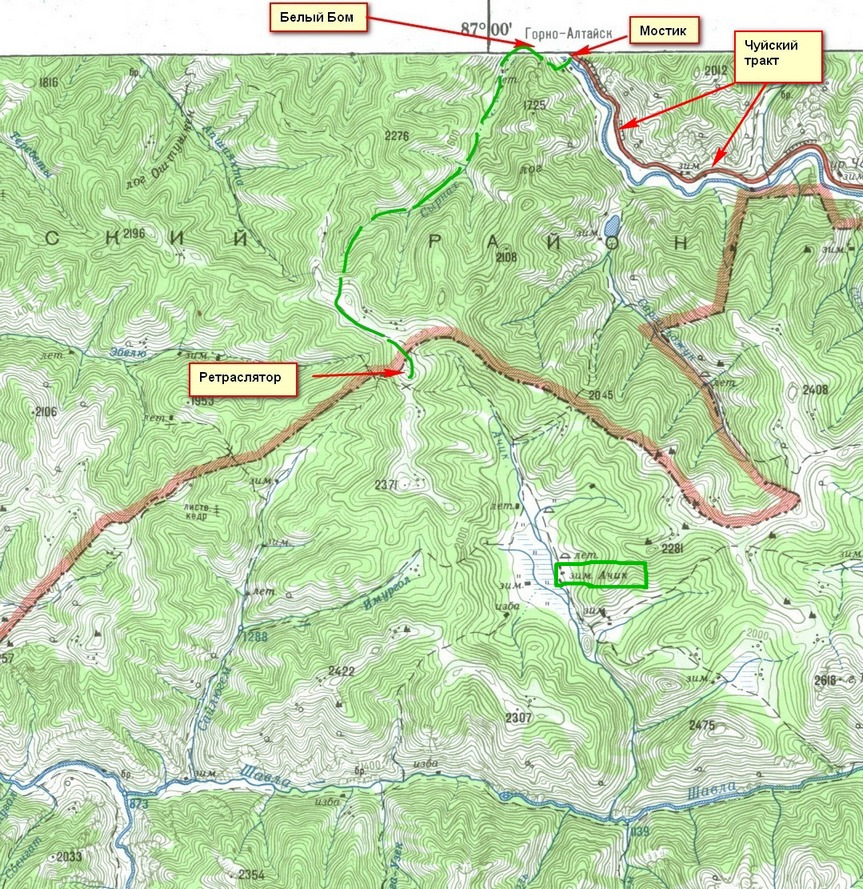

Едем дальше! Следующая наша цель — мост через Чую у Белого Бома

Небольшой деревянный мост в селе Белый Бом. Выдерживает вес автомобиля, грузоподъемность 3 т. Позволяет переправиться на другой берег Чуи. От моста направо уходит полевая дорога на ретранслятор.

Не поймите меня неправильно!😊 Сам мост из себя ничего интересного не представляет. Интересен он нам тем, что по нему нужно проехать, если направляешься на перевал Ачик и ретранслятор.

Итак, проезжаем мост и едем на перевал Ачик (ретранслятор).

Дорога к перевалу Ачик (Ретранслятор у Белого Бома) берет свое начало прямо у въезда в село Белый Бом. Через речку Чую, по деревянному мосту направо, уходит гравийная дорога прямиком в ущелье. Большинство маршрута проходит по долине реки Сырнах. В нижнем ее течении дорога идет по пологим склонам в окружении зеленых полей и лугов, по меркам горных автомобильных дорог — дорога хорошая. Но чем выше поднимаешься вверх в ущелье, тем уже становится тропа, все больше острых камней и валунов появляются на дороге. На первом этапе маршрута дорога постоянно пересекает вброд реку Сырнах, будьте готовы к высоким свесам и валунам под водой. К слову сказать, дорога эта проходима для внедорожников с блокировками и повышенным клиренсом. Все труднее становится разъехаться со встречными машинами, а тут и вовсе, дорога превратилась в крутой серпантин. Протяженность маршрута составляет 15 км по времени 1-1,5 часа. На самом перевале стоит кедр обвязанный белыми полосками ткани. Высота Ачикского перевала 2045 м, находится он на границе Онгудайского и Кош-Агачского районов. На перевале две дороги, первая уходит левее в долину реки Шавла, вторая правее, минуя ретранслятор, на смотровую площадку с видом на Белуху.

Здесь дорога поднимается еще выше, оставляем ретранслятор позади, выезжаем на плато, откуда открываются поразительные виды во все четыре стороны. Здесь на высоте 2200 м открывается вид на панораму Северо-Чуйского хребта, виды на долину реки Катунь, и конечно потрясающие виды на Белуху. В ясную погоду, кажется до нее рукой подать.

На плато местность становится болотистой, растет карликовая береза, в некоторых местах лежит снег, образуя заводи — имейте соответствующую обувь. Добраться сюда можно лишь в летний сезон, и при соответствующей погоде.

Ретранслятор у Белого Бома, не так знаменит как Акташский ретранслятор, туристов здесь очень немного.

ВНИМАНИЕ! Дорога на ретранслятор действительно непростая! Посмотрите ролики на youtube и если не уверены на 100% что ваш авто сможет пройти этот путь — лучше не суйтесь туда на своем авто!

Виды оттуда открываются потрясающие! Но нам очередной раз не повезло с погодой… Ездили на ретранслятор 2 раза в разные годы… Так и не попали туда в хорошую погоду 😪

Спустившись с ретранслятора, мы начали искать место для ночлега. И нашли его совсем рядом с мостом.

На берегу реки только начинала строиться база/кемпинг… Там мы и остановились на ночлег…

Утром следующего дня нас ждала Пещера Большая Белобомская

Большая Белобомская пещера — в известняках Белого Бома, на правом берегу реки Чуи у села Белый Бом, прямо над Чуйским трактом.

Длина 146 метров. Белобомский карстовый участок. Амплитуда неизвестна. Некатегорийная. 4-х этажная. Украшена гребешковидными сталактитами.

Пещера состоит из четырех ветвей, радиально отходящих от места скрещивания, последняя из которых выходит высоко на обрыве прямо в сторону Чуйского тракта на высоте 100 метров, это последний этаж 4-этажной пещеры, очень хороший вид открывается на Чуйский тракт.

По историческим данным: под ней был расстрелян красногвардейский отряд. Ещё лет тридцать назад там можно было обнаружить остатки амуниции, конской сбруи и т. п. Находили там и золотую монету, по-видимому, случайно оброненную.

Пещера на самом деле шикарная! Подъем непростой, но настоятельно советую туда сходить!

По пути в пещеру открываются потрясающие виды:

Спустившись с горы, можно перекусить в местной кафешке. Она прям на Чуйском тракте. Еда вкусная! 😊

Перекусив, мы отправились дальше. Следующая остановка — Памятник Кольке Снегирёву и остатки старого Чуйского тракта

Памятник за селом Белый Бом. Установлен герою известной песни про Кольку Снигерева. Посвящен всем водителям, погибшим на Чуйском тракте.

Есть по Чуйскому тракту дорога,

Много ездит по ней шоферов,

Был один там отчаянный шофер,

Звали Колька его Снегирев.

Он машину трехтонную АМО,

Как сестренку родную любил,

Чуйский тракт до монгольской границы

Он на АМО своей изучил.

А на «Форде» работала Рая,

И частенько над Чуей-рекой

«Форд» зеленый и Колькина АМО

Над обрывом неслися стрелой.

Полюбил Колька Раечку крепко,

И, бывало, куда не езжал,

По ухабам и пыльной дороге

«Форд» зеленый глазами искал.

И признался однажды ей Колька,

Но суровая Рая была,

Посмотрела на Кальку с усмешкой

И по «Форду» рукой провела.

«Слушай, Коля, скажу тебе что я,

Ты, наверное, любишь меня.

Когда АМО „Форда“ перегонит,

Тогда Раечка будет твой ».

Из далекой поездки с Алтая

Коля ехал однажды домой —

Быстрый «Форд» и веселая Рая

Мимо АМО промчались стрелой.

Тут и екнуло Колькино сердце —

Вспомнил Раечкин он уговор,

И сейчас же рванулись машины,

И запел свою песню мотор.

Ни обрывов уж тут, ни ухабов,

Калька тут ничего не видал,

Шаг за шагом все ближе и ближе

Грузовой АМО «Форд» догонял.

Миг еще, и машины сравнялись,

Колька Раечку вновь увидал,

Обернулся и крикнул: «Эх, Рая!»

И на миг позабыл про штурвал.

И, как птица, тут грузная АМО

Вбок рванулась, пошла под откос,

И в волнах серебристого Чуя

Он погиб, не увидевши грез.

И на память лихому шоферу,

Что удачи в любви не узнал,

На могилу положили фару

И от АМО погнутый штурвал.

И с тех пор неприступная Рая

Не летит над обрывом стрелой —

Едет тихо, как будто устала,

И штурвал держит крепко рукой.

Автор песни: Михаил Михеев.

Фрагмент старой дороги Чуйского тракта.

Древний торговый путь по долинам Чуи и Катуни упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности. В русских письменных источниках первые сведения о нем появились в 1788 году при Екатерине II. По ее указу были проведены основные работы по улучшению вьючных троп для проезда более крупных обозов. Сейчас, рядом с современным Чуйским трактом во многих местах можно увидеть остатки старых дорог, в том числе и древней вьючной тропы.

Мы едем дальше! 😊 Водопад Ширлак («Девичьи слезы»)

Водопад Ширлак (с алт. «девичьи слезы») — водопад на правом притоке реки Чуи в Онгудайском районе Республики Алтай. Расположен на 759 км Чуйского тракта, в 50 м от дороги. Высота водопада около 25 м. Особенно красив водопад в период большой воды — конец весны — начало лета. У водопада на трассе оборудована большая парковка с урнами. у подножия водопада стоит информационный щит и деревянный навес. Водопад очень популярен ввиду своей легкодоступности, его можно наблюдать даже с Чуйского тракта. Если пройтись по тропе вверх по склону 50 м, то попадем прямо к месту падения воды.

С этим водопадом (как и любым другим местом на Алтае:-) связана легенда, немного грустная правда:

В давние времена напал неприятель на эти земли, всех убили, осталась только девушка молодая со своим маленьким братом. Они убежали от врагов, и чтобы не попасть в плен, спрыгнули со скалы. И теперь течет тут ручей и падает со скалы как девичьи слезы.

Похожая легенда связывает и Девичьи плесы на реке Кумир.

В общем, водопад Ширлак очень интересное место. Обязательно остановитесь, если будете проезжать мимо, это не займет у вас много времени, а впечатлений будет масса.

У подножия водопада также активно ведется торговля… можно купить что-нибудь перекусить…😉

На этом пока все 😊 Продолжение следует! 😉

Комментарии 9

Чужие фотографии хоть подписывайте.

Все чужие фото так-то подписаны…"фото из сети"… Читайте внимательно!

Нежно подписывать авторство, а не глупости. Сами фотайте и выкладывайте.

Хоть нежно, хоть грубо… фото подписаны, авторство себе не присваиваю. А то, откуда я их брал, не ссылается на автора (общеизвестные популярные сайты про Алтай), так что ваш комментарий абсолютно неуместен!

Я и без вас решу что мне делать! Вашего разрешения мне не нужно! Счастливо!

Классно!👍

Прошлой осенью прогулялись из Питера в эти места. :)

👍

Класс. Прочёл как будто сам побывал. Познавательно.

Благодарю!😊

Настоятельно рекомендую побывать в тех местах лично!😉