Майские выходные скоротечны, поэтому не стал задерживаться в Коврове и поехал дальше, въезжая в Ивановскую область. В защиту названия этой серии записей лишь замечу, что большую часть известной истории те места входили таки в область Владимирскую — начиная с Владимиро-Суздальского княжества и заканчивая Владимирской губернией. Какие же названия у местных городов и поселков! Шуя, Палех, Лух. Кратко и необычно. Хотя история у них не такая и древняя: местные земли были сильно разорены монголами, и все эти прелестные очаги жизни появились уже в период ига и после. Хотя на фоне, скажем, сибирских городов и то получается древность.

В общем, все эти интригующие названия меня давно зазывали, но реальность оказалась гораздо прозаичнее. Меня ждал лес. Хотелось свернуть на Южу, но наткнулся на совершенно неубедительный знак, предупреждающий о ремонте моста. Рисковать не стал, и поехал по основной на Шую.

Ещё за год до описываемых событий в машине появились в некоторых режимах наката непонятные звуки, которые я долго не мог ну никак идентифицировать. То ли шарканье, то ли стучки, не бог весть что в общем, но — не сильно. Решил, что хороший звук вылезет наружу. Вылезти в форме вибраций и усилившихся шорканий он решил после Коврова. Вибрации несколько усилились раньше, но я не предавал им значения, но тут уже их игнорировать стало нельзя. На въезде в Шую остановился и протянул кардан, что не помогло. Попутно в том месте увидел начинающее тлеть поле — огонь всё-таки стихия чарующая и страшная. В самой Шуе остановился ещё раз, и подергал всё более вдумчиво, заодно исключив версию о перекошенном глушителе, цепляющемся болтом ремня о кардан, и ничего нового в голову не пришло. Настроение начало портиться.

За размышлениями о природе неисправности и в унынии от бесконечных лесов, не балующих многообразием, въехал в ранее заинтересовавший меня Палех. Возможно, конечно, на мое мнение повлияло настроение, но что-то не особо он меня вдохновил — обычный мелкий городок без сильной заброшенности. Но всё же кое-что интересное в Палехе есть. Это — Крестовоздвиженский собор, невероятно большой по меркам небольшого поселка. Его видно издалека — пропустить просто невозможно. Построен был в 1762-1774 годах на средства местных жителей. Можно предположить, что жили в те времена эти края рчень даже неплохо. В то время и по век девятнадцатый Палех был одним из центров иконописания, а после отмены религии в стране так же прославился и художественной миниатюрой — расписанием шкатулок и прочих деревянных предметов. История почти дословно повторяющая ранее упомянутую Мстёру. По колокольне, сделанной скорее в ярославском стиле, становится заметно, что я уже потихоньку приближаюсь к Волге. Немного странно мне читать, что до революции это был Вязниковский уезд Владимирской губернии — казалось бы, где Вязники, а где Палех, а вот.

На Лух сворачивать не стал — я ехал всё-таки не на Люксе, и доехал до ещё одного места с красивым названием — села Мыт. Вот, казалось бы, места совсем глухие, но каких-то лет 600-700 назад эта дорога была важным торговым путём, соединявшим крупные города того времени. На переправе через реку Лух взымали пошлину за проезд, отсюда и пошло название, в те времена и означавшее пошлину. После Смуты село было подарено царем тому самому князю Пожарскому. Но щедрая история не сильно помогла сохранности древних построек, и сейчас всё равно приходится любоваться уже архитектурой 18-19 веков. Сейчас, спустя полтора года, я с удивлением отмечаю, что не смотря на относительную безынтересность, я отлично помню улочки Мыта. Хотя после безликих лесов и не такое захочется увидеть.

Ну и место, которое можно назвать одним из главных разочарований, которое можно было бы записывать в мемы про ожидание и реальность. Читая различных блогеров, давно отметил для себя в Мыте церковь Вознесения постройки начала 19 века.

Наверно, главная её достопримечательность — неплохо сохранившиеся оригинальные купола с перекошенными крестами. Чаще всё-таки купола или сразу взрывали, или они сами вскоре осыпались вместе с крышей, и обычно можно увидеть или их полное отсутствие, или позолоченный новодел, реже — оставшиеся каркасы без обшивки. А тут больше века без ухода, а они стоят. И какие же с ними интересные фото с игрой со светом выходят у разных блогеров. Конечно, ничего подобного у меня и близко не получилось.

С умным видом постоял-посмотрел, достал термос. За чаем принял стратегическое решение сделать Мыт крайней точкой путешествия. Природу вибрации наверняка у меня установить с ходу не вышло, да и прошлая холодная ночевка на природе не прибавляла сил. Да, не увидеть в мае Волгу — всё равно что пропустить весну, но я сделал всё, что мог. Пора домой.

Но стадия принятия неизбежного вовсе не означала конец, ведь до дома оставалось несколько сотен малонаселенных километров. Остановился в Красном, где расположилась церковь немного похожая на свою сестру в Мыте. Но этой повезло — её не закрывали даже при Советах. В общем, скучные места, кроме весьма традиционных и не очень разнообразных церквей рубежа 18-19 веков ничего толком нет. Но тут мне очень понравились въездные ворота.

Про само село Красное и сказать было бы нечего, но мне приглянулось его расположение на небольшом возвышении с прудами по середине. Да и в целом всё аккуратно, ухоженно.

Но наконец закончились злоключения по местам, не содержащим толком интересной гражданской архитектуры и особенно красивых пейзажей. Я повторно за день въехал в Шую, в этот раз устремившись в её центр.

По названию и истории я построил себе в голове весьма амбициозную картинку, которая, впрочем, в живую обернулась среднестатистическим провинциальным городком. С тем лишь отличием, что рука Генплана Екатерины II если и коснулась Шуи, то не сильно.

Возможно, самая необычная постройка Шуи — вовсе не обезглавленная церковь, а водонапорная башня по проекту В.О. Шервуда, построенная в 1883 году. Впрочем, она все равно обезглавлена временем — время лишило башню красивого шпиля. Водонапорка служила для работы одного из первых в империи противопожарных водопроводов.

Когда-то Шуя могла похвастать как минимум ещё одной интересной водонапорной башней, на этот раз конструкции инженера Шухова. Их когда-то было по всей стране построено достаточно много, но сохранились единицы, которые я продолжаю выискивать в своих поездках. Тут я опоздал этак лет на 40 — в конце 80-х башня сгорела и упала. Ну или её специально уронили, кто же теперь скажет. Но не поделиться фотографией лежащей Шуховской башни я не мог.

Со многих точек города видно очень высокую (106 метров! Одна из высочайших в своем жанре) колокольню Воскресенского собора. Её в 1810 году начал строить итальянец Маричели. Явление не редкое, руку иностранных мастеров видно и в некоторых храмах домонгольского периода, и ещё чаще в более новое время. Но этот мастер отличился тем, что сбежал, когда в процессе строительства на третьем ярусе башня обрушилась. Достраивали уже под руководством местного архитектора с простой фамилией Петров и завершили работы в 1833 году. Так и стоит до сих пор.

Чуть в стороне стоит и сам Воскресенский собор постройки конца XVIII в., невозможно огромный, и в то же время на мой вкус лишенный какого-либо изящества, в отличие от более поздней колокольни. В советское время использовался как склад — наверно, много добра влезало.

Возле неё же вижу знакомое лицо… Москвич?

Всё верно. Москвичей за поездку встретил минимум, а московский и вовсе один — вот этот. Ижевских же повезло увидеть штуки три. В целом мельчает популяция даже в глубокой провинции.

А так, городок тихий и в плохом смысле крайне провинциальный. На центральной площади вроде попытались в красоту и пешеходную зону, но все равно вышло слегка неопрятно, с кучей какишей, как их называет Марк голубей и непонятных разноцветных вывесок.

Погулять можно, но на долгие прогулки как-то не вдохновляет, пусть и не запрещает. А машин и светофоров всё же не мало, поэтому и в любой точке встать не особо получится, если воспользоваться читом и попытаться всё объехать на машине.

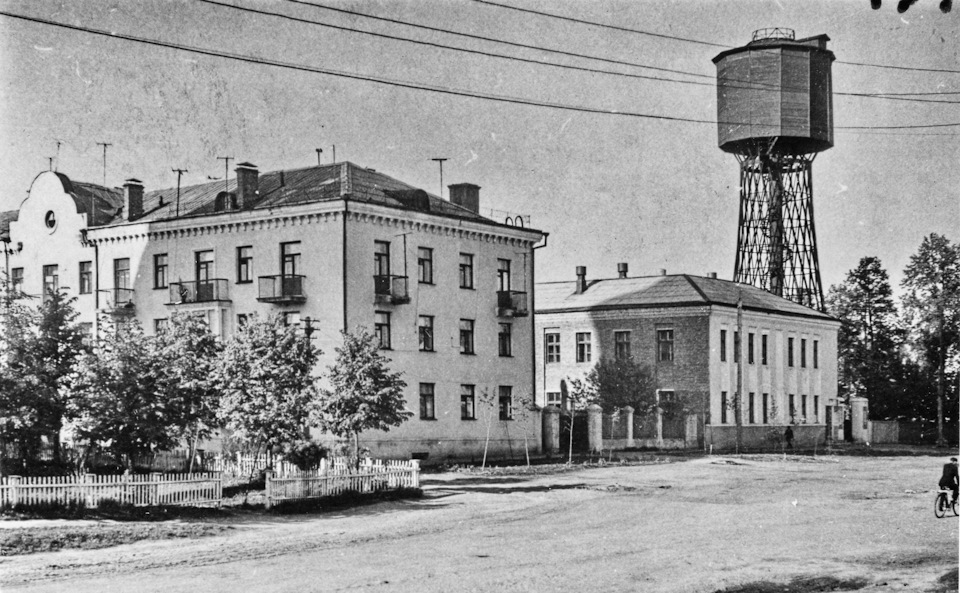

В комментариях к чужим записям всё пишу про двухэтажки, а сам их почти не выкладываю. Исправляюсь.

Суздаль пролетает мимо — когда-то я в нем уже был на этом Москвиче, и воспоминания не успели достаточно настояться, чтобы их освежать. Пейзажи от Шуи до Владимира не самые вдохновляющие, и тем печальнее ехать со скоростью 70 по этим узким дорогам, по которым следовало бы мчать все 110. Но — я всё ещё терплю вибрацию. По возвращению домой я узнаю, что заклинила одна крестовина. Поломка исправимая, если быть уверенным в причине. Я ведь не исключал и редуктор.

Переночевал уже за Владимиром. Всё-таки вернуться домой было крайне правильным решением — потому что после второй ночевки я капитально замерз. Не смотря на дневную испепеляющую жару, ночью температура опустилась до пяти-шести градусов, и плед меня не спас. Спальника тогда у меня ещё не было, и очень даже зря. Из-за своей героической безалаберности я простыл.

Заночевал недалеко от усадьбы Воронцовых-Дашковых, о которой я прежде уже писал. Прошел год с того визита, и по дороге от старой трассы в усадьбу начала вырастать будущая платная магистраль до Казани. Возможно, после её открытия уйдут пробки в Покрове и Петушках?

Листая сейчас фотографии, удивляюсь контрасту между первыми фото поездки и последними. Яркому солнцу, безоблачному небу и сильной жаре на смену пришла мокрая погода, делающая ранний весенний пейзаж почти что осенним. Какова перемена настроения.

Заехал в Павловский посад, взглянул одним глазом назнакомые уже места. В нем заметил, что с эмблемы на решетке осыпалась красная краска. Так приличную замену пока и не нашел.

Из забавного могу припомнить, что уже в Ногинске меня обманул датчик топлива и я не очень удачно заглох, благо канистра всегда с собой. В процессе поиска причины поменял бензофильтр, но дело было не в нем. Экономика должна быть экономной, и снятый бензофильтр нашел свою кончину ещё через год, под капотом 412 цвета Ладога, о котором как-нибудь в другой раз. В общем, с небольшими приключениями я добрался до дома и всё почти всё вскоре починил.

Когда начинал писать, думал, что эта завершающая часть поездки, в воспоминаниях вышедшая скомканной и не очень интересной, уложится в несколько фото и войдет в конец второй части, но нет — третья часть вышла не меньше предыдущих. Надеюсь, что это тоже было интересно.

Комментарии 22

Я бы даже сказал что эта часть наиболее интересная была для меня как читателя. Она наполнена эмоциями, переживаниями, и много где встречается твоя личная оценка происходящего.

Меня очень впечатляет вид колоколен огромных. Особенно той, что на фотках сооружений, про которые ты ничего не расскажешь:)

Двухэтажка кайф. Летом её не будет видно за обильно насаженными вокруг деревьями. Что по своему лампово.

И понимаю чувство, когда не впечатлило то, что круто выглядело на фотографиях. Но я другие фотографии не видел церкви с погнутыми крестами, а твои видел. И вот на них она очень сочно и печально выглядит, мне нравится.

Хорошо чувствуется момент когда ты передумываешь ехать дальше попивая чай:)

Вот интересно конечно, как это ощущается в живую и как это ощущается по картинкам в статье. Для меня вот, конечно, абсолютным топом поездки были Мстёра и дорога до Коврова. Но видимо атмосферу и запахи текстом не передать.

Думаю да, запахи очень влияют на впечатления

Asseons028

Я бы даже сказал что эта часть наиболее интересная была для меня как читателя. Она наполнена эмоциями, переживаниями, и много где встречается твоя личная оценка происходящего.

Меня очень впечатляет вид колоколен огромных. Особенно той, что на фотках сооружений, про которые ты ничего не расскажешь:)

Двухэтажка кайф. Летом её не будет видно за обильно насаженными вокруг деревьями. Что по своему лампово.

И понимаю чувство, когда не впечатлило то, что круто выглядело на фотографиях. Но я другие фотографии не видел церкви с погнутыми крестами, а твои видел. И вот на них она очень сочно и печально выглядит, мне нравится.

Хорошо чувствуется момент когда ты передумываешь ехать дальше попивая чай:)

Спустя полгода я перечитал эту серию записей, и правда, эта самой интересной показалась. Как же мылится взгляд при написании.

Посмотрел на наклейку с заднего стекла — все ясно с тобой!

А вообще пиши больше, на драйве такое перекати поле, что приятно что-то хоть иногда видеть.

Кстати, самый крутой и парадоксальный заповедник этих самых двухэтажек- Волочек. Ощущение не Тверской губернии, дома не сгнившие и не кривые, пристройки не отстыковываются. И все это в больших количествах

Хм, интересно. Уже давно отметил для себя Волочек как место, в котором следовало бы задержаться. Но каждый раз меня встречает там дождь. Под ним сразу кажется, что весь город сгнил и вот-вот упадет на тебя, что, впрочем, вовсе не отталкивает. Ну, однажды надеюсь выйдет нормально по нему погулять. Тем более что и усадьба в соседней Удомле так и не посещена.

Волочек очень крут и разнообразен, там можно даже целый день провести. Еще до Удомли там красивейшие озера, усадьбы, заброшенный дом отдыха. А в самой Удомле очень рекомендую северную часть озера и Белую чайку- прекрасное место с душевнейшими людьми

Заинтриговал. Решено!

fedor006

Хм, интересно. Уже давно отметил для себя Волочек как место, в котором следовало бы задержаться. Но каждый раз меня встречает там дождь. Под ним сразу кажется, что весь город сгнил и вот-вот упадет на тебя, что, впрочем, вовсе не отталкивает. Ну, однажды надеюсь выйдет нормально по нему погулять. Тем более что и усадьба в соседней Удомле так и не посещена.

Там ещё и не доезжая Волочка, если из Выдропужска налево (из Москвы) свернуть на дорогу в сторону Пестово, будет 2 или 3 руинированных усадьбы…

Усадьба интересная. Явно первая половина 18 века… А Воскресенский собор в Шуе, хоть и тяжеловесный, но какая-то странная красота в нём есть…) Водонапорка замечательная.)

Вторая половина 18 века, как пишут

Вероятно долго строили/пристраивали. Фасад на первом фото явно доекатерининский. Хотя Елизавета и во второй половине успела поправить.)

Воронцов получил это село и начал строить усадьбу как раз ещё при Елизавете Петровне

очень хочется по подобным маршрутам прокатиться на волге, вы один ездите обычно?

Не нарочно, но обычно один. И графики редко совпадают, и поездки у меня выходят зачастую достаточно спонтанными — за месяцы обычно выезд не планирую, еду когда выдастся несколько свободных дней. Да и когда едешь с компанией, то и половину посмотреть не удается. Чем больше людей, тем меньше скорость продвижения. Хотя есть места, куда всё-таки одному лучше не ехать, и вот их никак посетить не получается. Например, давно интересуют терема в Чухломе.

Когда интерес к теремам созреет до конкретных планов, сообщите, пожалуйста. Часто там бывал, могу помочь с маршрутом.

Обязательно обращусь! Есть вопросы по дороге

Если только терема, то по Асташово все вопросы решены, туда круглогодичная дорога. Летом грейдер, зимой укатывают в зимник.

До Чухломы полностью заменили асфальт в прошлом году. А вот с теремом в Погорелово все, конечно посложнее, неопределенность каждый год

>Снято то ли на выезде из Шуи, то ли уже ближе к Суздалю, но скорее первое

Чтобы вспомнить, где я делал фото, использую сайтец www.pic2map.com — предварительно поставив в меню галочку "Keep photos private". Ну это если в EXIF пишутся координаты, разумеется :)

Идея была хорошая, но допотопный Сапоп 600Д в координаты не умеет

kertmestper

>Снято то ли на выезде из Шуи, то ли уже ближе к Суздалю, но скорее первое

Чтобы вспомнить, где я делал фото, использую сайтец www.pic2map.com — предварительно поставив в меню галочку "Keep photos private". Ну это если в EXIF пишутся координаты, разумеется :)

Воспользовался панорамами и быстро нашел, что фото было сделано всё-таки в Шуе, ближе к выезду из неё. До чего же техника дошла.