Все было бы ничего и вполне терпимо в ситуации со столь недолговечным датчиком, если бы стоила эта безделица рублей 100, ну 500… — но на сегодняшний день цена его поднялась (спасибо курсу!) до 5300 руб. – хорошие датчики делают, как мы понимаем, отнюдь не в России – везут их из Германии. Таким образом, экономический стимул для работы над этой проблемой оказался налицо.

А теперь давайте разбираться в сути проблемы.

«ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ» или КАК МОЖНО ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ДАТЧИКА

ИТАК: датчик кислорода имеет, как мы выяснили, электрохимический принцип действия, а этот принцип подразумевает расходование т.н. активного вещества – в результате чего запаса этого активного вещества в датчике хватает в реальных условиях эксплуатации всего на год-полтора службы.

ВОПРОС: В чем же состоит причина такой недолгой жизни датчика?

ОТВЕТ: Датчик кислорода «изнашивается» не от того, что участвует в каких-либо рабочих процессах газоанализатора: датчик меняет (необратимо) свои параметры просто от контакта с кислородом воздуха, которого, как известно, содержится в воздухе около 20%. То есть, состояние клавиши «ВКЛ» прибора на срок службы датчика (в первом приближении) не влияет, зато «отравляющее» влияние атмосферы укорачивает его жизнь ежеминутно и круглосуточно.

Ирония в случае использования датчика для анализа состава выхлопных газов заключается в том, что содержание кислорода в отработанных газах, как известно, в разы ниже (0.5% и меньше), чем в атмосфере, а из этого следует, что непосредственно в процессе работы газоанализатора «кислородное отравление» датчика происходит гораздо медленнее, чем в периоды его простоя!

Есть тут, правда, еще один момент: двуокись углерода СО2 тоже не полезна для этого датчика (информация с форума производителя), а вот ее-то в выхлопе исправного двигателя предостаточно…

ТАКИМ ОБРАЗОМ, если мы хотим, чтобы датчик служил нам как можно дольше, нужно просто ограничить контакт активного вещества датчика с воздухом! К примеру: использовать датчик только при выполнении измерения параметров, а в остальное время по возможности не давать ему «дышать». Способы реализации этой идеи могут быть самыми разными, и здесь каждый волен предложить свой вариант.

Для начала расскажу о паре-тройке способов, которые первыми пришли в голову.

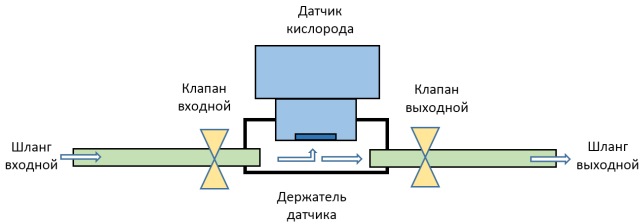

СПОСОБ 1: КЛАПАНЫ ВОКРУГ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

Суть проста: воздушный тракт газоанализатора, в самом конце которого находится датчик кислорода, оборудуется парой дополнительных управляемых клапанов – один помещается перед датчиком и один после него. Клапаны открываются только при проведении измерений (а также при продувке воздушного тракта). В закрытом состоянии клапаны блокируют связь датчика с внешней средой с обеих сторон воздушного тракта. В таких условиях в нерабочее время датчик сможет «отравиться» только той незначительной дозой воздуха, которая осталась в участке тракта между двумя клапанами – это лишь несколько кубиков воздуха.

Для управления работой клапанов можно (по-видимому) использовать сигнал включения компрессора («побудителя» — в терминах ООО «Альфа-Динамика»), логика управления при этом очевидная: воздух пошел -> клапаны открылись, воздух остановился -> закрылись.

Данный способ, на мой взгляд, просто «напрашивается» на реализацию его изготовителем прибора: себестоимость невысокая, объем доработок невелик, а практический эффект представляется значительным. Если датчик будет изолирован от атмосферы только на нерабочее время сервисного предприятия – а это ночные часы и выходные дни – такой способ позволит больше 50% времени держать датчик без контакта с атмосферой.

Простота этого способа позволяет подумать о возможности его применения также обычным «частникам», ничего сложного и дефицитного для такой доработки прибора не требуется.

Преимущества:

— Существенное продление срока жизни датчика.

— Простота и дешевизна реализации.

— Не требуется никакого участия пользователя – в деле заботы о датчике – все сделает автоматика. Способ удобен при регулярном (ежедневном или частом) использовании прибора, то есть, на предприятиях и в организациях.

Недостатки:

— Несколько см3 – это все-таки некоторое реальное количество воздуха. И датчик должен будет-таки постоянно «подъедать» эти реальные порции.

— Степень изоляции датчика от атмосферы полностью зависит от качества изготовления обоих клапанов: даже небольшой «подсос» в клапане может сильно навредить датчику кислорода.

СПОСОБ 2: СЪЕМНЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА

Все просто: работаем с прибором – ставим датчик, перестали работать – сняли датчик и убрали в специальную тару: банку, коробку – которая позволит герметично «заткнуть» входное отверстие датчика. Такой способ позволяет до предела минимизировать оставшийся с датчиком объем воздуха – можно закрыть датчик прямо по его входному отверстию. Спец-тару для этой цели можно изготовить или подобрать готовую, никаких особых ограничений здесь не существует, а требование предъявляется лишь одно: максимальная и стабильная герметичность при «затыкании» датчика. Еще раз подчеркну: предполагается, что эта тара должна обеспечить закрытое состояние датчика по его входному отверстию.

Кстати, если случится некоторый «подсос» в отверстие датчика, объем доступного датчику воздуха все равно ограничен небольшим объемом банки – ведь она тоже плотно и герметично закрыта крышкой!

Для удобства снятия/установки датчика держатель (или «гнездо»), в который он вкручивается в приборе, целесообразно демонтировать с шасси и вынести наружу газоанализатора, например, на заднюю стенку его корпуса. Снимается датчик буквально за секунды: нужно лишь отключить разъем (2 контакта) и выкрутить датчик из держателя – а затем убрать его в спец-банку.

Способ удобен при эпизодическом (нечастом) использовании газоанализатора, он позволяет максимально сберечь ресурс датчика. Кроме этого: тару с датчиком можно убрать в холодильник и обеспечить тем самым оптимальные условия для его длительного хранения (около 5*С) – когда химические процессы в датчике замедляются.

Преимущества:

— Максимальная экономия ресурса датчика.

— Простота реализации.

— Быстрый переход в режим использования газоанализатора без датчика кислорода (вместо датчика необходимо ввернуть в гнездо датчика пробку-заглушку – иначе воздух не дойдет до выходного штуцера (!).

ЗАМЕЧАНИЕ

Дело в том, что не во всех случаях работы с прибором требуется измерять содержание кислорода в отработанных газах. Как правило, этот параметр измеряется в начале диагностики двигателя и – если претензий к кислороду нет – смотреть его больше незачем. Второй «дежурный» случай: диагностика авто после выполнения ремонта каких-либо систем двигателя – перед выдачей автомобиля клиенту.

Недостатки:

— При ежедневном пользовании аппаратом возня со снятием/установкой датчика кому-то может показаться довольно хлопотной, но это – «дело хозяйское», как говорится.

СПОСОБ 3: «ИНЕРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА»

Это направление для неуемных экстремалов и энтузиастов: нужно «просто» обеспечить нахождение датчика в паузах между работой в среде инертного газа. Этим газом может быть, например, АРГОН: с практической точки зрения работа с этим газом представляется более предпочтительной – в сравнении, к примеру, с азотом.

Расписывать в деталях этот способ вряд ли имеет смысл, я не думаю, что найдутся желающие пойти по этому тернистому пути. Зато в качестве главного приза в этом способе ожидается максимально достижимое на практике увеличение срока пользования датчиком!

Комментарии 5

А если после работы продувать прибор с клапанами по п.1 аргоном техническим из баллона для TIG?

А вот такого предложения (насколько я в курсе) еще не поступало.

Но вариант интересный: по крайней мере, хуже не станет точно, а вот лучше вполне стать может ))

Если датчик резьбовой, то почему нельзя сделать просто резьбовую крышку с прокладкой? банка не нужна будет. А вообще, идея с клапанами более удобная.

У каждого из решений есть плюсы и минусы.

Резьбовая крышка может быть получена при наличии станка и токаря рядом с ним, а банку можно заполучить готовую — без привлечения токарных технологий.

Есть еще один нюанс, более важный: банка с герметичной крышкой и прокладками обеспечит 2 контура герметизации, а крышка — только один.

А вообще, резьбовая крышка с хорошей прокладкой также очень удобна и также имеет свое уникальное достоинство: в ней невозможен ПЕРЕКОС края входного отверстия относительно прокладки (как в банке), а это уже гарантирует хорошую и стабильную герметичность.

В способе с клапанами приходится полагаться на производителя этих элементов и надеяться на их надежную работу в условиях высокой влажности: из выхлопа же пар идет! Хотя никто не отменял ответственных производителей — нужно только поискать.

Согласен.